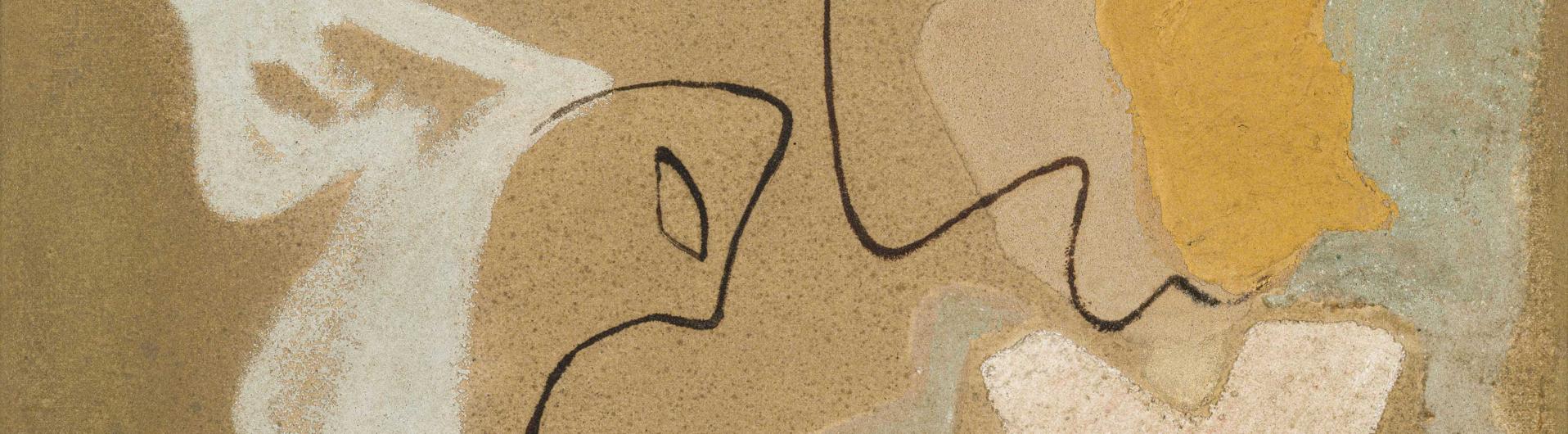

André Masson (1896 - 1987), Coqs, 1927

Sable, tempera et huile sur toile. H. 97.85 cm, L. 70.34 cm

Acquise par le Club du musée Saint-Pierre

Formé à la peinture à l’Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles, puis à Paris, à l’École des Beaux-Arts, André Masson est mobilisé en 1914. Blessé, la guerre le marque durablement. À partir de 1922, il fait de son atelier parisien de la rue Blomet – où habite déjà Joan Miró – un foyer important d’artistes et d’écrivains. En 1924, il rejoint le groupe surréaliste dans lequel il s’engage d’une manière très singulière jusqu’en 1943, date de sa rupture avec André Breton.

Fin 1926, alors qu’il marche sur la plage de Sanary-sur-Mer, il est soudain frappé par la beauté du sable aux tons subtils. Il prend alors conscience que l’utilisation du sable lui permettrait de surmonter les difficultés qu’il rencontre avec l’huile et la toile. Coqs s’inscrit dans une série de vingt peintures de sable que Masson présente comme une suite et qu’il réalise fin 1926 et début 1927. Si certaines d’entre elles renvoient à la figure humaine, d’autres évoquent des paysages marins. D’autres encore se réfèrent au bestiaire cher à l’artiste où dominent le poisson et l’oiseau. Presque toutes témoignent d’une violence implicite, lyrique. Ainsi Coqs semble être le théâtre d’un combat. Comme toutes les peintures de sable, l'œuvre présente à côté d’ « une tache de bleu céleste en haut, une trace sanglante en bas ». Les titres donnés par Masson à ses peintures de sable nous invitent à abandonner une lecture abstraite et à reconnaître des éléments de figuration. Les thèmes des coqs et de leurs combats seront repris par l’artiste à plusieurs reprises, notamment dans les années 1930 sous une forme plus délibérément figurative. Si Coqs se caractérise aussi par sa monochromie, des plages de peinture blanche contrastent avec les couleurs ocrées du sable et sépia du trait.

L’artiste est déjà représenté dans les collections du musée avec Niobé (1946-1947), l’une des toiles les plus emblématiques réalisées depuis son retour en France en 1945 après un exil aux États-Unis, « une sorte de monument à la douleur ». Masson interprète un mythe grec : il emprunte son sujet à la figure tragique de Niobé, reine de Thèbes, qui pleure ses enfants tués par Apollon et Artémis jusqu’à se pétrifier. Masson en fait, dans le contexte de la libération, une allégorie de la souffrance de la figure maternelle durement éprouvée par les événements. Coqs renforce la section consacrée au surréalisme représentée aujourd’hui par des œuvres de Max Ernst, Roberto Matta, Victor Brauner, Wifredo Lam, Dorothea Tanning et, Joseph Cornell.