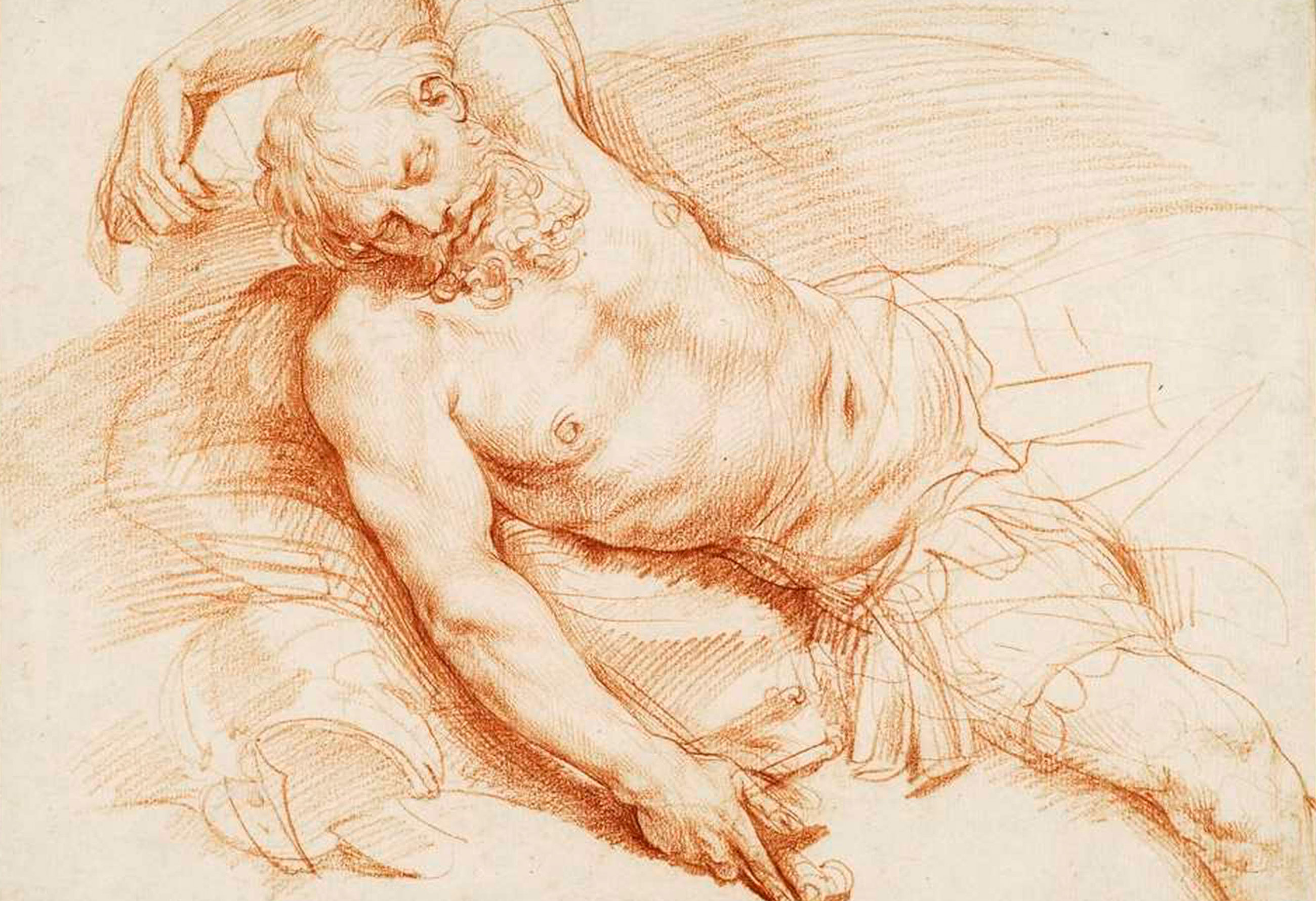

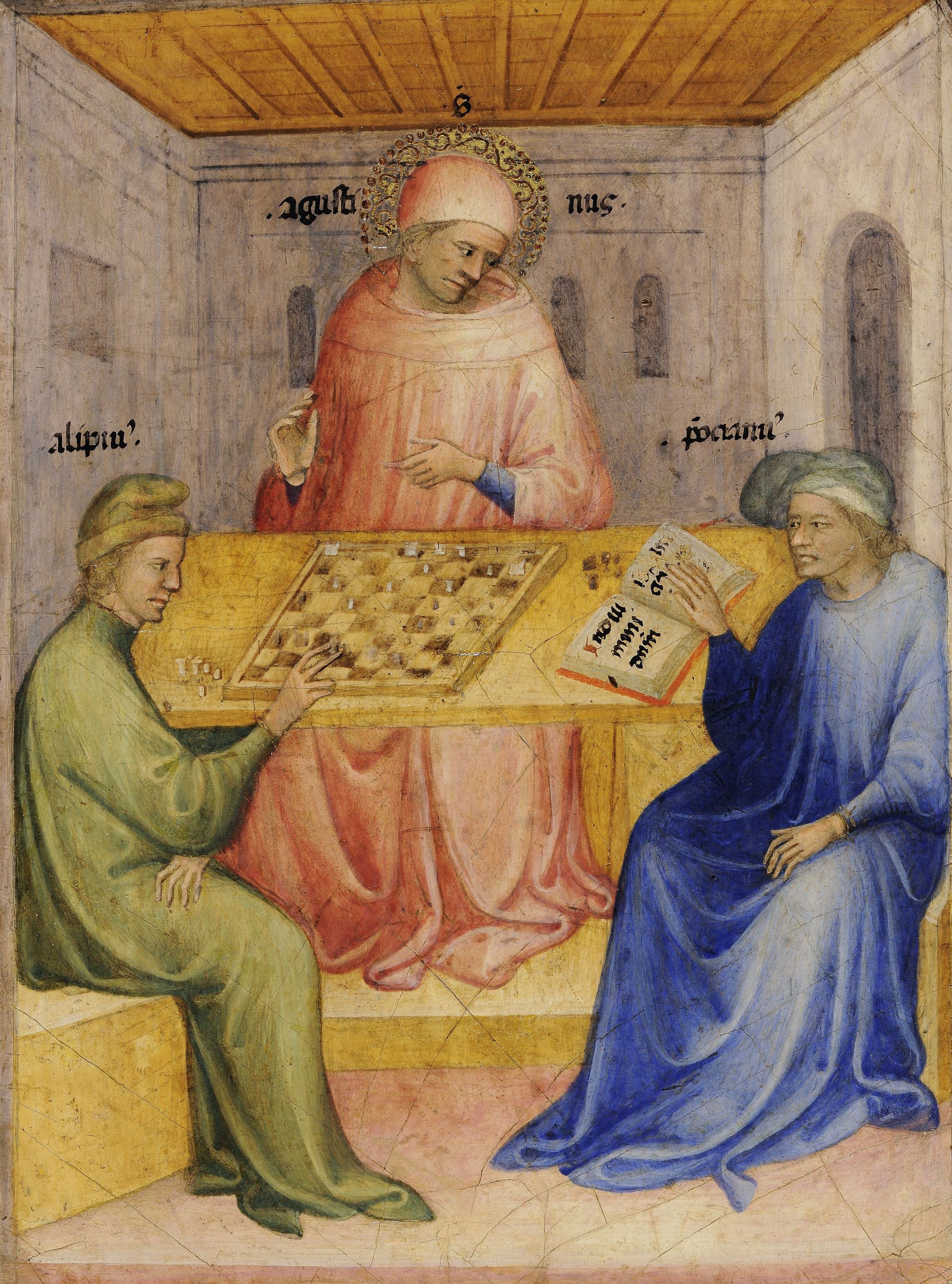

Le musée des Beaux-Arts de Lyon conserve une riche collection de dessins anciens. Le fonds italien comprend près de 270 feuilles allant de la fin du XVe siècle au tout début du XIXe siècle. Certains dessins étaient connus mais la plupart n'avaient jamais été étudiés ni exposés et de nombreuses découvertes ont été faites récemment. L'exposition présente soixante-huit dessins restaurés pour l'occasion, provenant pour la grande majorité, des collections du musée.

Des dessins de Parmesan, Perino del Vaga, Alessandro Casolani, Domenico Fetti et Giovanni Battista Caracciolo viennent ainsi s'ajouter au corpus des œuvres existantes de ces artistes.

Le parcours de l'exposition se décline en six sections. Leur contenu reflète la fonction du dessin à l'époque moderne : mettre en place et préparer une œuvre peintre, sculptée, gravée, décorative ou un élément d'architecture. Un processus est ainsi suggéré. Au commencement, les premières pensées, selon une expression appartenant au champ du dessin, correspondant aux toutes premières mises en place des idées graphiques en matière de disposition puis viennent les études de compositions, les études de proportions, les études de détails, les études de décors ou d'ornements. La dernière section (Portraiturer, Dessiner une scène de la vie quotidienne et un paysage ) consacre, en revanche, une autonomie possible du dessin.

Trois dossiers ponctuent l'exposition. Ils illustrent la dimension heuristique du dessin (ce qui fait que le dessin est un moteur de recherches, un projet, une intention). Cela concerne les dessins de Filippino Lippi, Fra Bartolommeo et du Cavalier d'Arpino auxquels ont été confrontées des feuilles provenant d'autres cabinets.

Exposition réalisée en collaboration avec l'INHA.

Commissariat

Eric Pagliano, conservateur du patrimoine, pensionnaire à l'Institut National d'Histoire de l'Art.

Sylvie Ramond, conservateur en chef du patrimoine, directeur du musée des Beaux-Arts de Lyon.Catalogue de collection

Eric Pagliano, Dess|e|ins italiens - Collection du musée des Beaux-Arts de Lyon.

Ce catalogue recense la totalité de la collection de dessins Italiens du Musée des Beaux-Arts de Lyon et interroge les pratiques d'attribution d'un dessin.

280 p. env., 80 illustrations couleur et 280 vignettes env.

Eric Pagliano est conservateur du patrimoine, spécialiste du dessin et des liens entre littérature et peinture. Son expertise a permis la découverte et l'attribution d'œuvres aujourd'hui conservées dans les fonds d'arts graphiques de plusieurs musées. Pensionnaire à l'Institut National d'Histoire de l'Art, il a travaillé sur le répertoire des peintures italiennes conservées dans les collections publiques françaises. Il a été le commissaire de plusieurs expositions et notamment Le plaisir au dessin, présentée au musée des Beaux-Arts en octobre 2007 en collaboration avec Jean-Luc Nancy. Depuis 2006, il étudie le fonds de dessins italiens du musée des Beaux-Arts de Lyon et celui du musée de Grenoble. À l'occasion de ces rencontres, Eric Pagliano évoque son goût du dessin, son parcours d'expert et la conception de l'exposition.

![Paul Klee, Mit dem grünen Quadrat [Au carré vert], 69, 1919, Aquarelle sur papier, Gretchen & John Berggruen, San Francisco](/sites/mba/files/styles/crop_423x295_/public/content/medias/images/2019-12/klee-800.jpg?itok=GaW-q_ft)