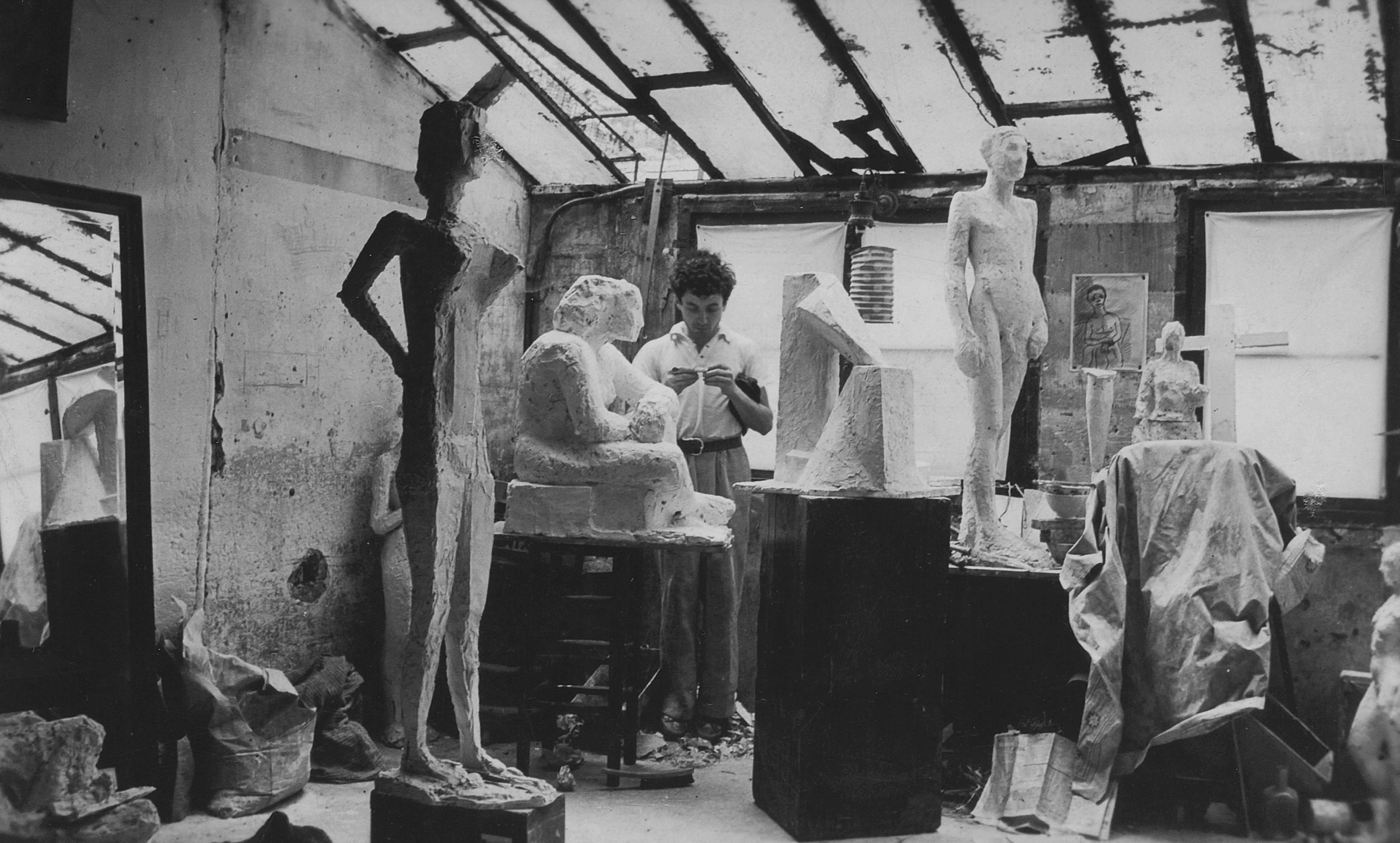

Le musée des Beaux-Arts de Lyon consacre une rétrospective à Étienne-Martin (1913-1995), l’un des plus grands sculpteurs français du XXe siècle. Contemporain du Nouveau Réalisme, de l’art pop et du Minimal, l’œuvre d’Étienne-Martin demeure résolument isolé. Dès l’origine, et jusqu’à la fin, son travail fut placé sous le signe de l’expérimentation, de l’usage de matériaux a priori étrangers au monde de la sculpture et d’une quête spirituelle complexe, ouvrant de nouvelles perspectives à l’art contemporain.

Exposition ouverte du mercredi au lundi de 10h à 18h, le vendredi de 10h30 à 18h00.

Fermée les mardis et jours fériés.

Etienne-Martin

C’est à Lyon que l’artiste suit les cours de l’École des Beaux-Arts et fait une rencontre décisive : celle de Marcel Michaud. Celui-ci sera son premier galeriste, et l’animateur du groupe Témoignage où il côtoiera des écrivains, des musiciens, mais aussi des peintres, comme Jean Bertholle et Jean Le Moal, et des sculpteurs comme François Stahly. Élève à Paris de l’Académie Ranson auprès du sculpteur Charles Malfray, il se perfectionne à la technique exigeante de la taille-directe et développe son goût pour le monumental.

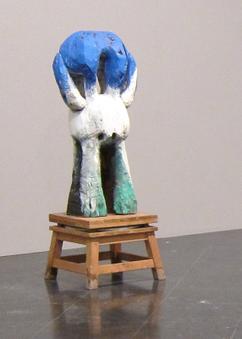

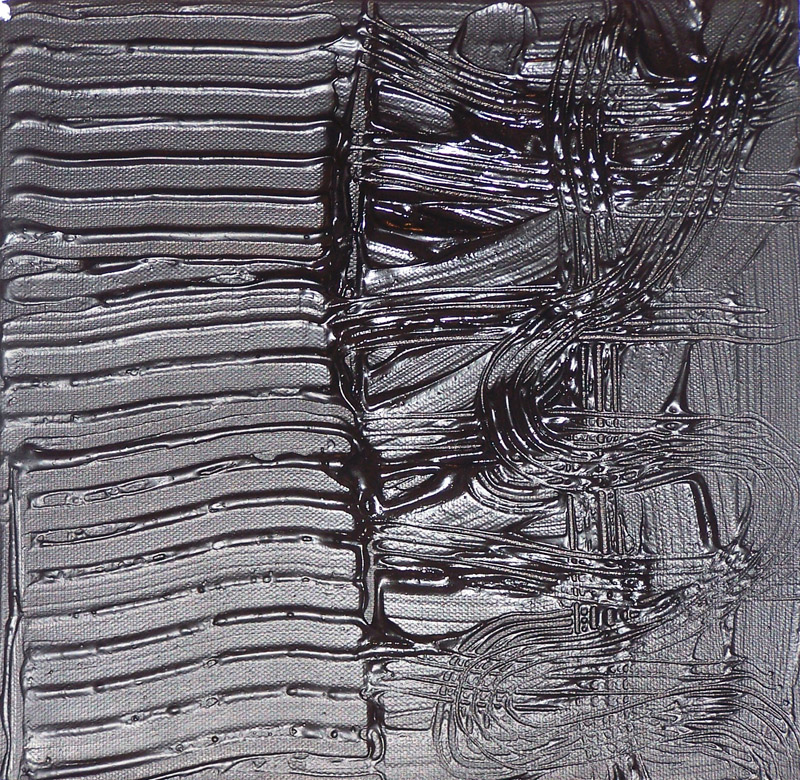

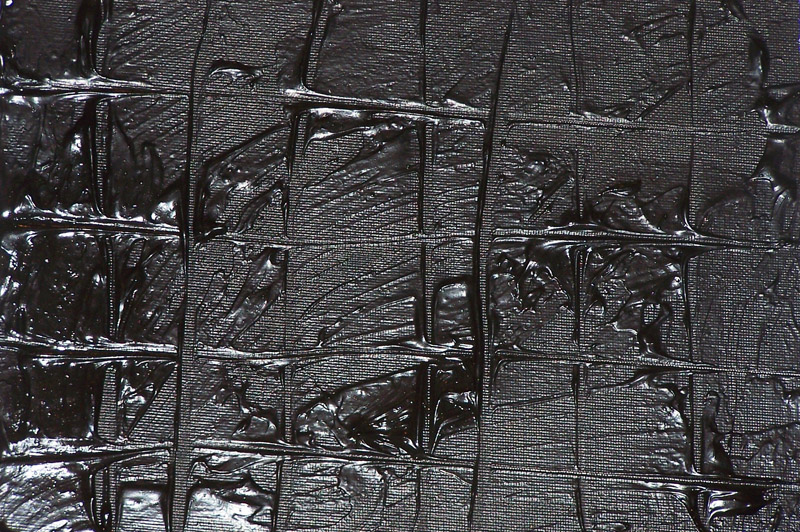

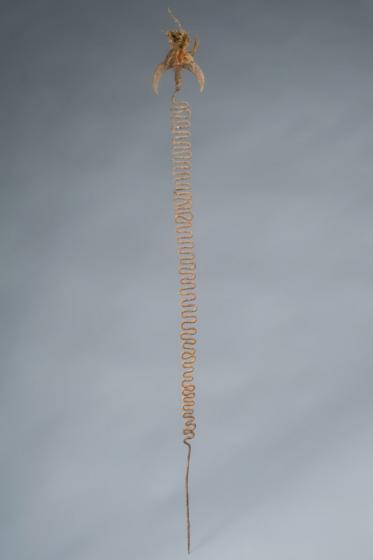

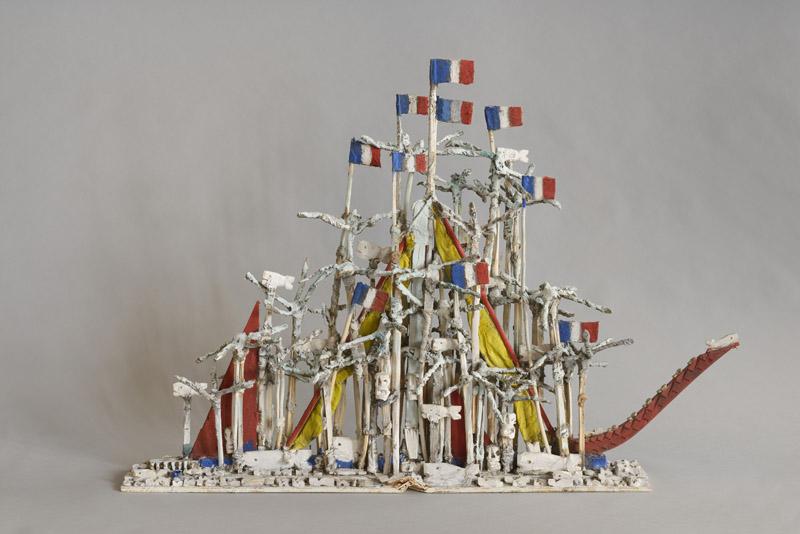

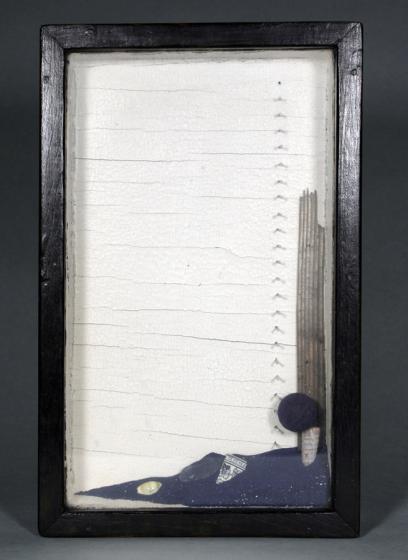

Après guerre, toute la vie de l’artiste est dominée par le souvenir de l’enfance et de la maison natale auquel il donne une réalité dans la réalisation de ces Demeures. Étienne-Martin expérimente avec chacune d’elles diverses matières, qui vont des bois nobles (tilleul, chêne), aux tissus mordorés, en passant par le bronze ou encore le caoutchouc. Dès la fin des années quarante, ses œuvres constituent une rupture radicale dans l’histoire de la sculpture par l’utilisation de matériaux souples, faisant d’Étienne-Martin l’un des pionniers de l’art contemporain.

L’exposition, tout en faisant une place importante aux œuvres monumentales, tentera, au plus près de ce que fut l’atelier de l’artiste, de rendre compte de la singularité d’une pratique. Polychromie, goût de l’énigme, mais aussi retour permanent à l’étude du corps et, plus encore, de la face humaine, sont quelques-unes des directions qui seront suivies pour reconstituer ce que fut le monde secret d’Étienne-Martin.

Cette exposition est présentée grâce aux prêts exceptionnels d’œuvres accordés par le Centre Pompidou et par le Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris.

Commissariat :

Sylvie Ramond, conservateur en chef du patrimoine, directeur du musée des Beaux-Arts de Lyon et

Pierre Wat, professeur d’histoire de l’art contemporain à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne,

avec la collaboration de Sabrina Dubbeld, doctorante en histoire de l’art

Marcel Michaud

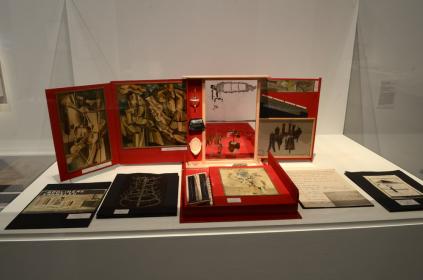

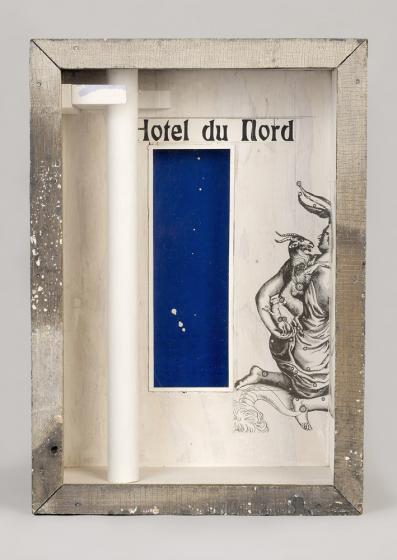

En parallèle à l’exposition L’Atelier d’Étienne-Martin , un hommage est rendu à Marcel Michaud, premier galeriste d’Étienne-Martin, et figure incontournable du milieu artistique lyonnais des années 1930-1950. L’originalité de cette exposition est de mettre en regard peintures et dessins de la donation faite par sa fille Françoise Dupuy-Michaud en 2008 avec les archives, lettres manuscrites, photographies, revues rares et catalogues d’exposition de plus de trente ans d’activité de son père.

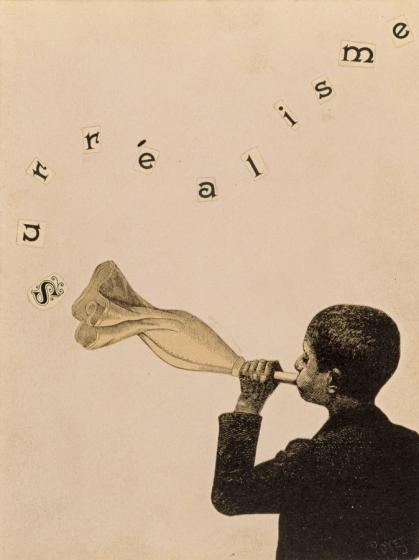

Issu d’un milieu populaire, Marcel Michaud est un véritable autodidacte. Jeune, il se passionne pour le théâtre d’avant-garde, puis la diffusion du cinéma. Il inaugure en 1934 sa première galerie, Stylclair, après avoir obtenu un contrat exclusif d’importation des meubles de Marcel Breuer et d’Alvar Aalto. C’est grâce à lui qu’est édité à Lyon, et pour la première fois en France, le mobilier tubulaire issu des expériences du Bauhaus. Michaud est également à l’origine en 1936 de la création du groupe d’avant-garde Témoignage rassemblant de jeunes sculpteurs comme Étienne-Martin ou François Stahly, et des peintres alors surréalisants tels que Jean Bertholle ou Jean Le Moal.

Dès 1937, la revue Le Poids du monde / repose sur les sensibles devient localement le porte-voix de toute une génération d’artistes. Dès lors, Michaud multiplie les relations avec de grands marchands et artistes parisiens, en particulier ceux qui résident dans la région lyonnaise pendant la guerre. Personnage sensible, son contact avec les artistes fut sincère et très souvent amical. Il sut fédérer, autour de sa galerie Folklore des peintres, des poètes et des musiciens par son enthousiasme et la diversité de ses choix.

Outre un ensemble exceptionnel de peintures, dessins, gravures et sculptures, la donation de Françoise Dupuy-Michaud comporte le fonds des archives soigneusement préservées de son père. L’étude de sa correspondance entretenue avec de nombreux artistes mais aussi avec les principaux acteurs du marché de l’art français, est l’occasion de la publication d’un catalogue en collaboration avec l’Institut National d’Histoire de l’Art et l’Université Lyon 2.

Commissariat :

Laurence Berthon, attachée de conservation au Musée des Beaux-Arts de Lyon

Jean-Christophe Stuccilli, médiateur-conférencier

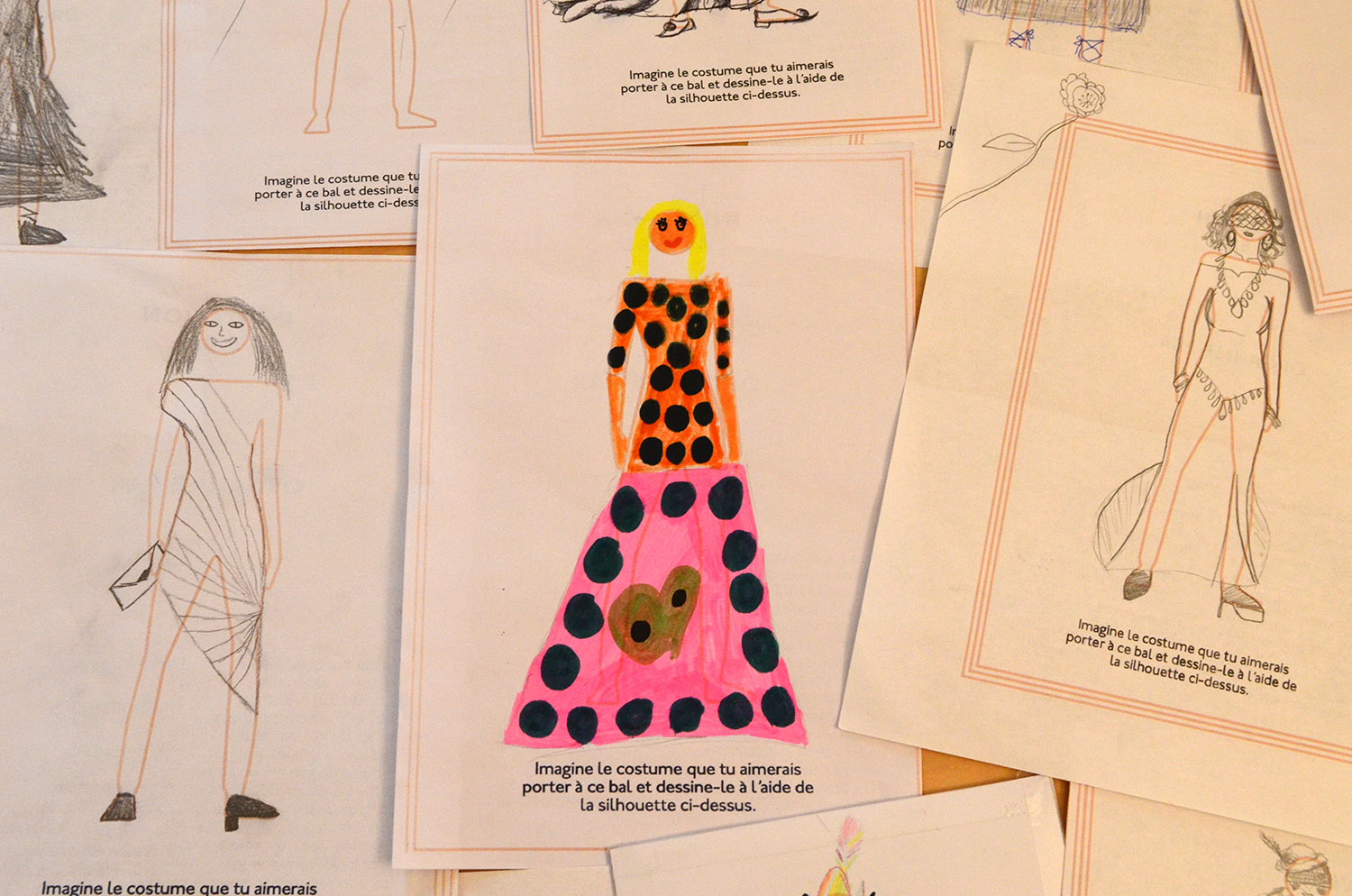

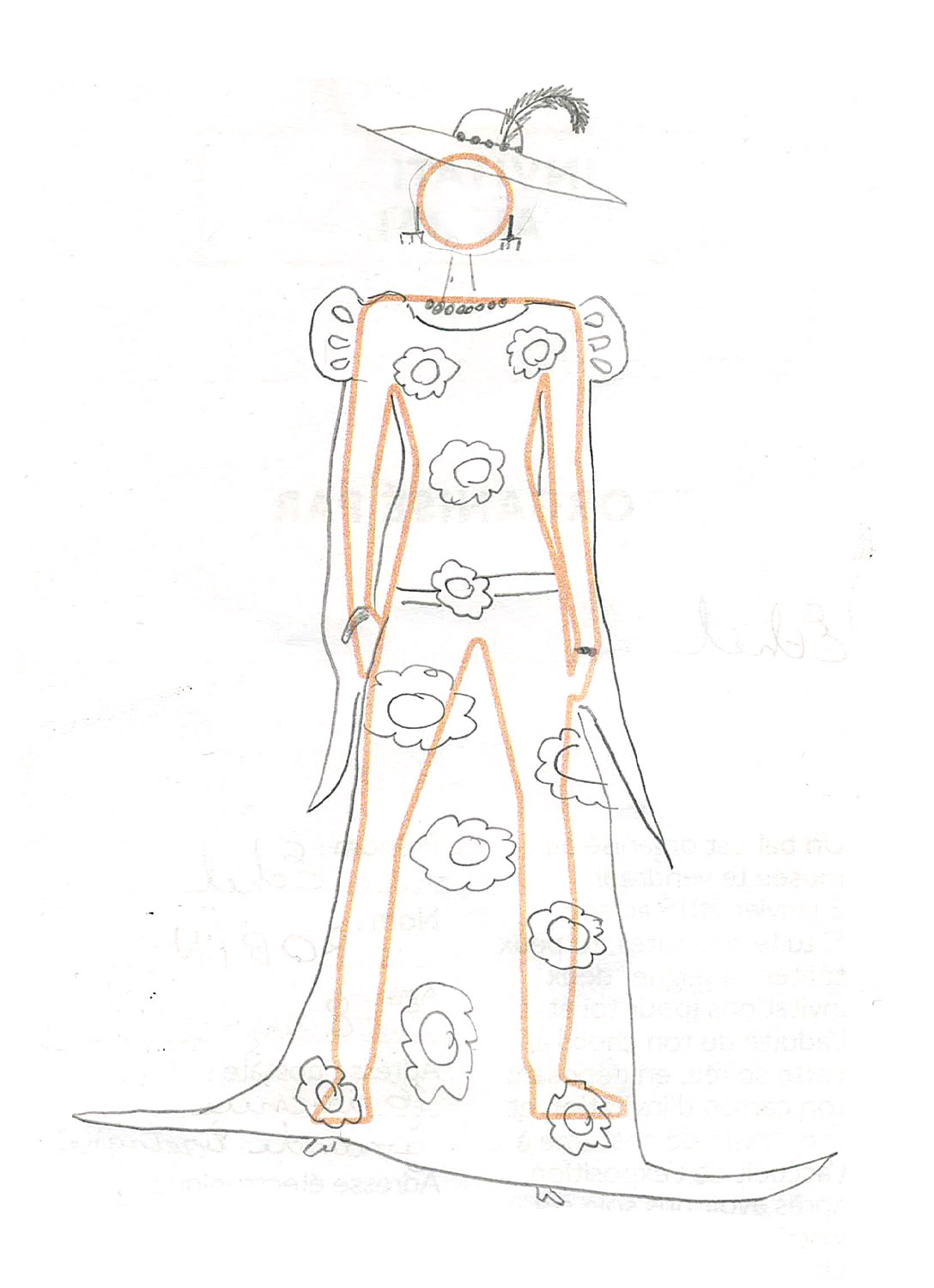

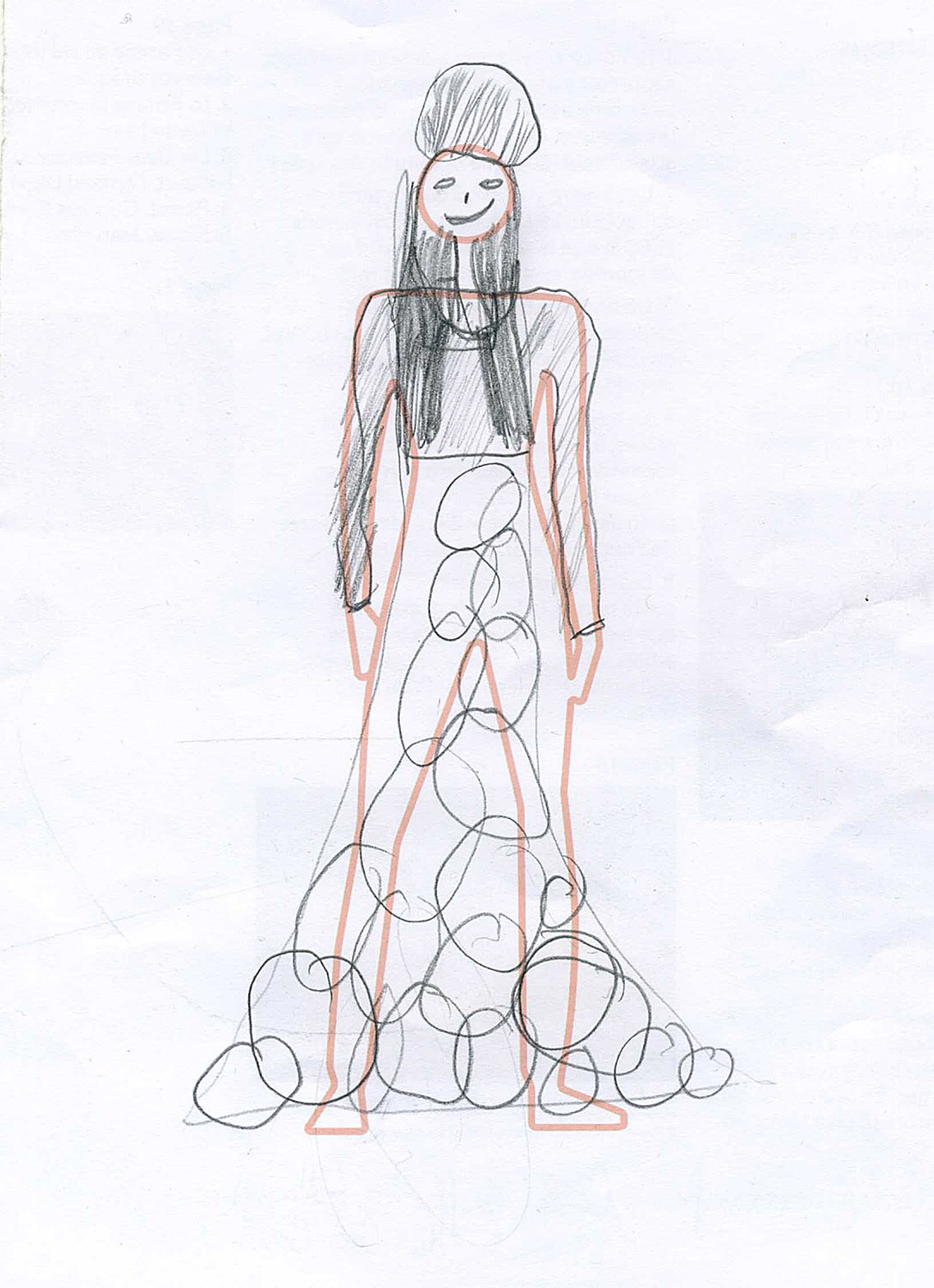

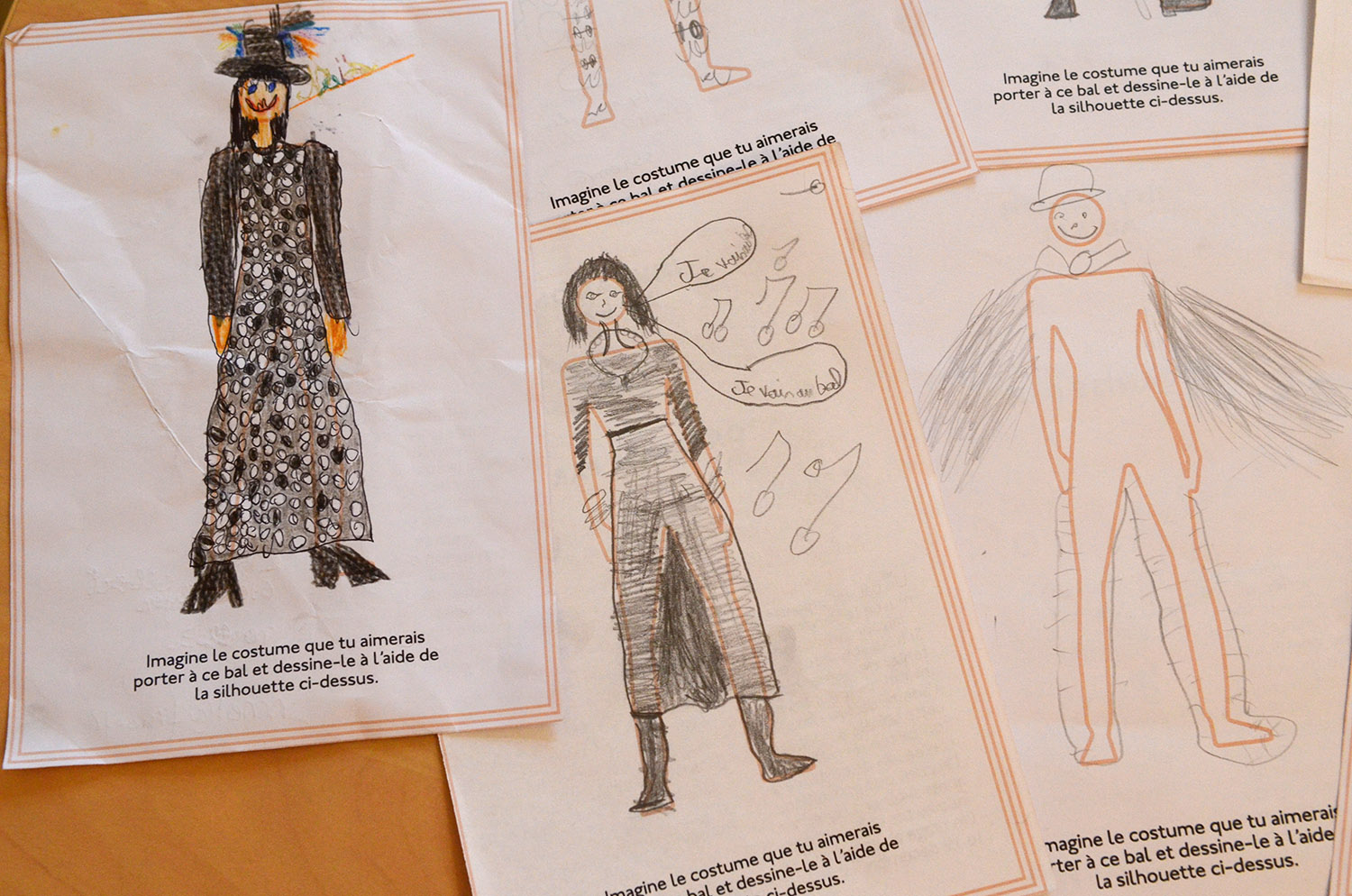

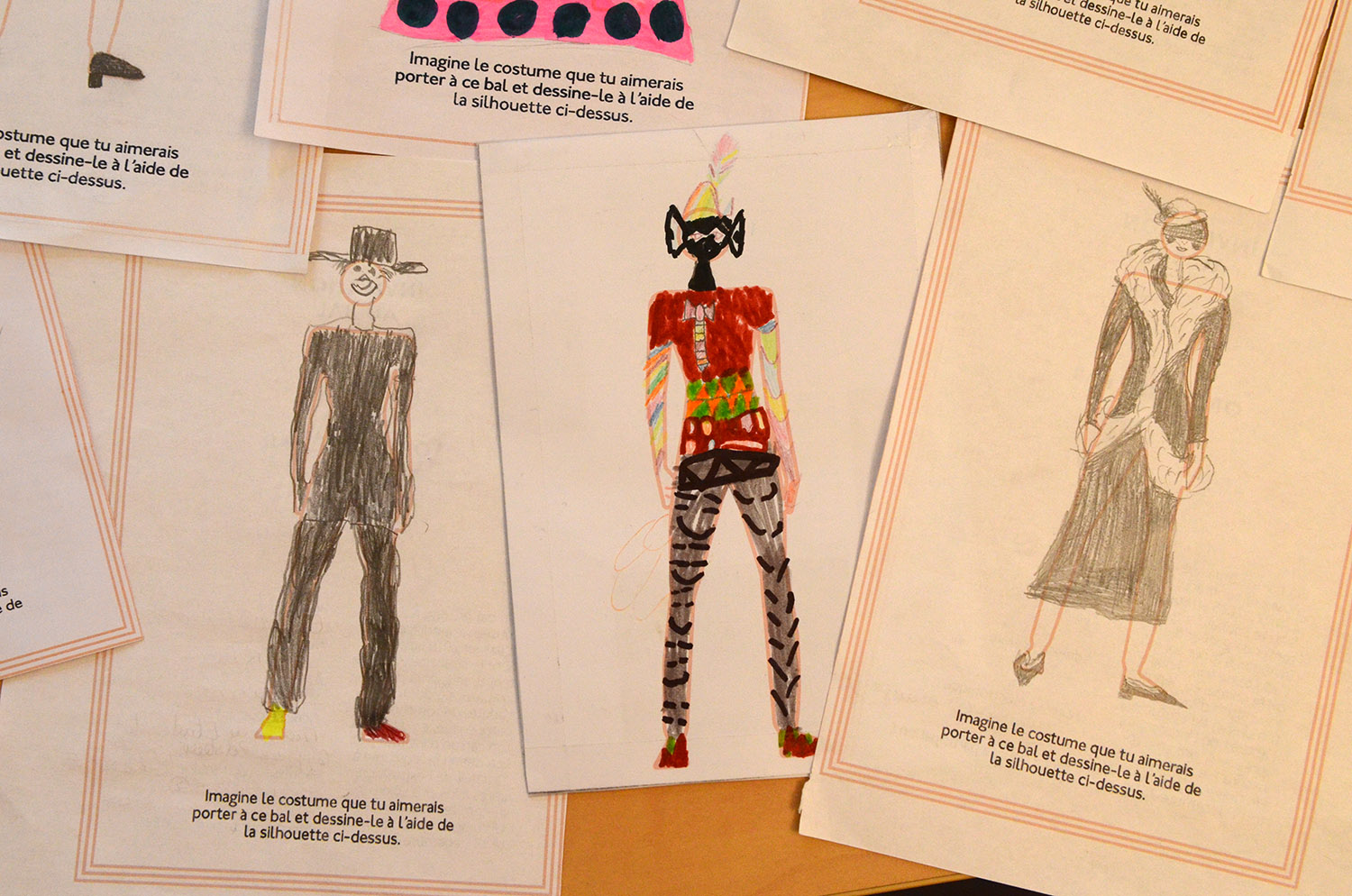

Parcours enfants

Parcourez l'exposition avec vos enfants grâce à un parcours-jeu amusant.

Téléchargez ici le parcours en PDF si vous le souhaitez. Des exemplaires disponibles à l'accueil de l'exposition vous seront remis gratuitement.

Découvrez ci-dessous les histoires inventées par les enfants pendant leur visite de l'exposition.

Dans la salle couleur, ils ont choisi une sculpture de l'artiste et ont écrit un petit texte que nous vous proposons ici.

Le Rhinocéros

" Il était un rhinocéros qui allait boire à la rivière. Il se pencha trop et tomba dans la rivière. Le crocodile le sauva et ils devinrent amis. Un jour, le crocodile mangea le rhinocéros. Un lion gronda le crocodile et le lion mangea le crocodile parce qu’il n’avait pas mangé depuis trois jours. La girafe a tout vu : elle gronda le lion et le tua d’un coup de patte. L’oiseau avait vu la girafe, alors il appela ses amis et il donna un coup de bec à la girafe. Et depuis, personne ne tua personne. Fin."

Janette Baccouche

"Il était une fois un rhinocéros qui se sentait mal. Un jour il traversa une rivière et soudain un crocodile le mangea. Puis il est allé au paradis et il a vécu longtemps."

M. ou Melle Clémenceau

Lapin-fusil

"Il était une fois, un sorcier qui voulait inventer une potion magique pour transformer deux choses en une chose. Il prit : une larme de dragon, du venin de serpent, de la poudre magique. Il mélangea la mixture et la mit dans un bocal. Il se promena dans la forêt et vit un chasseur et un lapin. Il fit peur au chasseur et il s’enfuit en laissant son fusil. Le lapin se cacha dans son terrier. Le sorcier le vit, lança une poudre qui le fit sortir. Le sorcier l’attrapa et l’emmena chez lui avec le fusil. Il plongea le lapin et le fusil dans la potion. Quand il les ressortit il n'y avait qu’une chose : un lapin-fusil !"

Lise et Alexandra

"Un lapin partit à la chasse. Quand il rentra, il était tellement fatigué que, sans faire exprès, il mit son fusil dans son sandwich. Puis il mangea son sandwich, alors il prit une forme de fusil. Depuis ces temps, on l’appelle « lapin-fusil »."

Maël Danière

"Un chasseur très brutal, qui chassait le lapin, n’avait plus de cartouche. Alors il lança son fusil sur le lapin, qui passa à travers. Le fier chasseur trouva que c’était beau, alors il l’a laissé."

Étienne Grospellier

"Un lapin vivait dans un château à la fois bleu, blanc, rouge et vert. Un jour, il s’échappa de la maison avec un fusil parce qu’il en avait marre de sa maîtresse."

Chloé et Martin Verneyre

Le lapin-fusil se mitraille, après il rentre à la maison. Il va se prendre un bain. Après il fait la vaisselle, il mange du poulet. Il rencontre quelqu’un qui le re-mitraille. Il reprend un bain, il refait la vaisselle, et c’est comme ça la vie du lapin-fusil tout le temps !

Pierre Balthazar, 4 ans et demi

"Un martien chasseur de primes découvre morte une de ses victimes, carotte dans la tête, et son fusil s’était transformé en lapin".

Tadeus Cipriani Jauffret

"Il était une fois un lapin qui voulait être tranquille, mais un jour il se fit poursuivre par un chasseur. Mais le chasseur était coriace, alors le lapin vit le fusil et il se dit : « Je vais aller dans le fusil pour le détraquer ». Mais il mourut. Le lapin a fusionné avec le fusil et ce fut la naissance du lapin-fusil".

Matteo Pierre, 11 ans

Main rouge

"Il était une fois, une main mais pas n’importe quelle main… ce fut la main bien sanglante car oui cette main peut le faire : égorger quelqu’un… ou plusieurs quelqu’un ; c’est sanglant. Cette horreur put courir à des milliers voire milliards de kilomètres pour égorger des personnes. A force d’égorger des personnes, la main fut métamorphosée. D’ailleurs, cette main rouge très sanglante habitait sur terre. Elle courait avec les cartilages tout déplacés. Un jour, cette main fut coincée dans les mains du paradis, c’est-à-dire deux branches d’olivier. Et depuis ce jour la main rouge fut coincée à jamais. Fin."

Margaux Walch

"C’est l’histoire de deux personnes qui deviennent amoureuses. Ils ont des couleurs de peau bizarres. Un des deux voulait avoir une peau normale. Puis un jour les deux personnes allèrent voir une dame normale. La personne leur dit qu’ils ne pouvaient rien faire. Fin."

Lisa Martini, 9 ans

"Il était une fois un petit enfant appelé Nicolas, sa main est très habile. Il l’appela Main rouge. Pourquoi ? Parce que quand il met sa main dans l’eau chaude, elle devient toute rouge. Un jour, Nicolas était énervé. Sa main devenait toute rouge, toute rouge. Sa main sort du feu. Depuis, sa main rouge fait peur à toutes les mains.

Gabriel Campan

Petit homme de la lune

"Petit homme de la lune arrive sur la Terre et rencontre un méchant qui le transforme en statue et l’emmène à Étienne-Martin pour remplacer une autre statue qu’il avait cassée. Elle est maintenant exposée au Palais St Pierre".

Manon Guilhermet

"Il est bleu, blanc, vert et noir. Il a un trou dans la tête et se la tient. Il a deux nombrils en bas du ventre.

Il est arrivé sur la lune, et a été attaqué par des Martiens. Il a reçu deux flèches, une dans la tête, il a tiré en bas pour l'enlever donc il a un grand trou au milieu et un autre à côté du nombril. Maintenant il a deux nombrils."

Anouk Michallon

"Ce petit homme est arrivé sur la lune mais il s’est brûlé la tête avec le feu qui sortait de son vaisseau. Maintenant il a un trou dans la tête. Il rencontre un monstre qui lui donne un coup de poing à côté du nombril, maintenant il a deux nombrils. Il était tellement déçu de cet accueil qu’il retourna dans son vaisseau et partit chez lui."

Juliette Delporat

"Il était une fois, un Petit homme de la Lune. Celui-ci avait atterri sur la planète des Petites femmes du Soleil. Elles possédaient quatre jambes blanches, un ventre jaune et une tête rouge, des bras rouges. Petit homme de la Lune voulait rentrer chez lui. Le problème : il ne savait pas comment faire. Il décida de demander à une Petite femme du Soleil. Elle lui répondit :

- Pour rentrer chez toi, il faut que tu marches tout droit pendant un jour et une nuit. Là, tu trouveras quelqu’un qui t’aidera.

Petit homme de la Lune s’exécuta. Quand il arriva, il découvrit une Petite femme du Soleil en pleurs. Il la questionna. Elle lui répondit que son amoureux était parti, et qu’elle se retrouvait seule. Petit homme de la Lune prit Petite femme du Soleil dans ses bras et lui dit :

- Ne pleure plus, je suis revenu maintenant."

Héloïse Biessy

"Il était une seule fois, un petit homme surnommé Paul, qui venait d’atterrir sur Terre avec son vaisseau. Il voulait découvrir la Terre (il parait que c’est très joli mais dangereux). Les autorités américaines l’arrêtèrent et l’étudièrent. Un jour, il envoya des signaux à son peuple pour venir le sauver. Les Martiens et les Américains furent d’accord pour libérer le petit homme. Les Martiens rentrèrent chez eux, et ne revinrent jamais."

Rémi Degroisse, 12 ans

"Il était une fois un homme qui vivait sur la lune. Il s’appelait Petit homme de la lune. Il entendit le bruit du Lapin-fusil. C’est pourquoi dans ses oreilles il se mit les doigts, pour éviter ce brouhaha ! Grâce au Nautilus, il put faire un saut de puce sur La Tour des noces où il rencontra la Julie toute jolie et il lui demanda sa Main rouge pour former un beau couple aussi brillant que le diamant, aussi brillant qu’un firmament.

Amandine

"Un homme qui s’appelait George voulait porter la lune. Alors il alla voir un grand sorcier et lui dit : « Je voudrais la lune, peux-tu m’aider ? ». Le sorcier lui répondit : « Oui je peux, mais tu ne pourras la porter qu’une heure. Si tu la portes plus d’une heure, tu seras transformé en statue».

Sur ces mots, il jeta un sort et George se retrouva avec la lune sur les épaules. George alla se pavaner dans la rue. Une heure passa et George oublia ce qu’avait dit le sorcier. Et soudain, il se transforma en statue de pierre. La lune, elle, s’envola et redevint normale.

Laura Becas

"Il était une fois, un géant qui s’appelait l’Homme de la Lune. Il était pauvre, mais un jour quand il se promenait, au loin il aperçut une lumière blanche, et se rapprochait et il commençait à devenir vert, blanc, bleu et noir et tout à coup elle se mit à parler. « Quel est ton rêve le plus cher ? Tu as le droit à 3 rêves ». « Mon premier est d’être riche » et il réfléchit ???, il se rend compte qu’être riche n’est pas rigolo. « Mon deuxième est de redevenir comme j’étais avant. Mon troisième est de pouvoir me nourrir".

Marko Katzarov, 8 ans et demi

Arlequin ou Novalis

"Les hommes souffraient, ils décidèrent d’envoyer un missile nucléaire avec l’accord du gouvernement. Envoyer un missile nucléaire sur Mars, pour que les extraterrestres périssent. Les extraterrestres ressemblaient à des squelettes avec une énorme cervelle et ils étaient très puissants. Et puis, ça tombait bien pour tester la puissance nucléaire."

Pablo Degroisse, 9 ans

"L’histoire que je vous raconte est une histoire qui se passe à Venise et parle d’un gondolier (assez jeune) âgé de 10 ans qui emmène les gens au carnaval. Le garçon s’appelle Rogue. Il est en CM2 et est un des élèves qui a des difficultés. Mais Rogue est amoureux d’une fille qui s’appelle Céleste. Alors un jour, il s’approcha de Céleste et lui dit « je veux que tu sois mon épouse ». Il y eu un grand silence, puis Céleste dit « quelqu’un appelle un docteur ? » Rogue eut le cœur brisé. FIN"

Anouck Dupin

Le Nautilus

"Il y a très longtemps, une voiture mi-sous-marin volait dans l’espace. Des castors volants l’ont capturée et enchaînée à un nuage. C’est pour cela qu’il n’y en a plus sur terre. Et si vous avez la tête dans les nuages, vous pourrez en voir quelques-unes.

PS : Les castors volants sont inspirés par l’œuvre Le lapin-fusil."

Solène Olive

" La voiture roule sur la route dans je ne sais pas quelle ville. Elle n’a pas regardé où elle allait, alors elle a foncé dans une autre voiture. Il y avait des gens dedans. Ils étaient morts. Et la voiture toute cassée, ou plutôt toute abîmée. Et le monsieur qui est à la déchetterie vient la chercher pour l’emmener à la déchetterie. Et c’est fini."

Marie Martini, 5 ans et demi

"Il était une fois un roi qui voulait marier sa fille. Il voulait que son gendre soit honnête. Alors, il décida de réunir tous les jeunes et beaux garçons du royaume. Quand ce jour-là vint, il donna des outils et du matériel à tous les garçons, et avec ceci, ils devaient fabriquer un Nautilus. En réalité, le roi avait donné du matériel rouillé, des outils cassés, donc les jeunes hommes ne pouvaient guère fabriquer un beau Nautilus. Tous les garçons repartirent dans l’espérance de revenir avec une belle œuvre. Une semaine passa et les garçons revinrent tous avec des Nautilus plus beaux les uns que les autres. Mais soudain, il aperçut un Nautilus tout rouillé et cassé, tenu par un garçon ayant honte d’être venu. Le roi décida que ce serait lui son gendre, car c’était le seul à ne pas avoir menti, il ne s’est servi que des outils que lui a donnés le roi.

Marjolaine

"Il était une fois un petit sous-marin. Son nom était le Nautilus. Un jour, le capitaine Némo décida de partir en mer sous les fonds marins. Alors, l’équipage partit le jour même. Soudain, une grosse vague les propulsa (avec le Nautilus) dans les fonds marins. Heureusement, ils remontèrent dans le port. Et, accroché à l’hélice, un trésor ! Youpi ! Fin."

Vasco Gendron

Description de l’œuvre : Un objet percé, de toutes les couleurs, attrapé par des crochets en fer.

"C’est l’histoire d’un pirate qui voulait cacher un trésor au fond de l’eau par son grand père. Un jour, il décida d’aller le chercher avec des crochets en fer, mais quand ils remontèrent, il y avait un objet bizarre. Le pirate le prit et fou de rage, le jeta par terre ! Bam, l’objet se cassa et des milliers de pièces tombèrent par terre !! Depuis ce jour le pirate est très riche !"

Marc Sapin

Description de l’œuvre : Un peu une forme de bateau, colorié, en suspension grâce à des chaînes et 3 crochets.

"C’est l’histoire du Nautilus, le meilleur bateau de pêche jamais vu à Bandol. Il ramenait chaque fois des caisses et des caisses de poissons. Son propriétaire en était fier, mais il se posait tout de même une question. Comment en seulement quelques heures, il arrivait à attraper autant de poissons ? Cette question le tourmentait tant, qu’il décida d’aller voir une féticheuse. La féticheuse lui dit qu’au lieu de se poser des questions, il devrait en profiter. Effectivement, 6 mois plus tard, il commença à devenir rouge, puis vert, puis marron, puis noir et avoir des sortes de ???. Inquiet, il retourna voir la féticheuse qui lui dit « Pars loin, très loin, car bientôt, ton bateau ne sera plus qu’une épave et tu perdras tout ce que tu as gagné grâce à lui ». Le propriétaire s’en alla donc et son bateau partit au cimetière des bateaux. FIN"

Lou-Iana Katzarov,11 ans trois-quart

"Depuis fort longtemps, dans la région des Carpates en Roumanie, traînait de sordides rumeurs. Les gens habitant aux alentours de cet endroit désert et sauvage craignaient pour eux. Les rares personnes assez courageuses (ou peu saines d’esprit, on ne sait) pour aller s’aventurer là-bas sous prétexte d’explorer la région qui, disaient-ils, était sans dangers, ne revenaient jamais. Certains parlaient même d’un vaisseau fantôme qui les capturait. Cédric Henry Flames, curieux et désireux d’en apprendre davantage, partit un jour dans cette direction. Le temps du trajet fut calme et paisible, dans sa diligence. Mais dès qu’il fut en vue de la frontière, sous forme de pont de bois usagé, un frisson parcourut son échine. Il écarquilla les yeux, calma son rythme cardiaque et examina les lieux… A suivre…"

Alice Buisson-Fenet

"Le Nautilus avançait dans la mer Méditerranée. C’est alors qu’un marin dit : « Ville en vue ! ». Ils s’approchèrent et virent des griffons sous-marins arriver. Ils passèrent une grille et virent des maisons d’or. C’était l’Atlantide ! A cet instant, des requins arrivèrent. Les dauphins s’interposèrent mais les requins dévorèrent des richesses. Le Nautilus les poursuivit et récupéra les richesses. Les habitants les remercièrent et le Nautilus repartit."

Tom Fasquelle

La Tour des noces

"Sur une falaise, il y avait la guerre. Des pirates sur leurs bateaux attaquaient des ennemis, et lançaient des bombes qui sont venues se suspendre aux rochers. Les ennemis partis, les pirates s’approchèrent de la plage, montèrent sur la falaise et virent les bombes coincées dans les rochers. Ils en ont enlevées certaines et d’autres sont restées sur place."

Noémie Olive

"Les Yaca ont un très bel immeuble. Les Yacacaca viennent les attaquer avec des démolisseurs. Mais les Yaca se défendent avec leur bouclier (la boule au milieu)

Alexandre, 8 ans

"Lors d’une bataille en forêt entre lanceurs de poids, certains haltères allèrent se nicher dans un immeuble de fées où l’on fêtait les noces de deux lutins. L’immeuble était tout simple : trois troncs troués. Le sang des lutins étant de différentes couleurs, quand les haltères arrivèrent, ils firent exploser des lutins. Leur sang gicla sur les murs, ce qui fit des traces de couleurs à l’intérieur."

Tina Becas

Le Vide-poche

"C’est l’histoire d’un poisson, qui avait la malchance de vivre dans un endroit où les pêcheurs venaient. Un jour, il vit arriver une petite barque dans laquelle un pêcheur se tenait. Le problème, c’est qu’il avait oublié sa canne à pêche (il était assez étourdi). Finalement, il fouilla dans ses poches, les vida jusqu’à y trouver trois anneaux de métal et une bobine de fil. Il voulut prendre l’anneau pour s’en faire une canne à pêche, mais l’anneau lui échappa des mains, et vint se planter sur le dos du poisson. Énervé, le pêcheur prit le second anneau, mais il fit pareil, et même avec le troisième et dernier anneau. Au final, le poisson se trouva avec trois anneaux plantés : un sur le dos, un sur la queue et le dernier sur la bouche. Le poisson en mourut, et donc, il remonta à la surface. Le pêcheur, un ami d'Étienne-Martin, prit le poisson et se dit qu’Étienne-Martin pourrait en faire une œuvre. Et c’est ce qu’il fit."

Romane Olive

L'Athanor

Description de l’œuvre : fenêtres, canons, grosses boules pour protéger le château et toit.

"Un jour tout le monde venait visiter le château du roi et de la reine. Le château avait 5 boules pour protéger le château, 10 fenêtres, 2 canons pour tirer sur leurs ennemis, et une moitié de toit. L’autre moitié avait été cassée par leurs ennemis. A la fin de la bataille le roi et la reine ont gagné la bataille et ont fait reconstruire le toit."

Lucie Minola

L'Escalier

"Il était une fois un bonhomme qui s’ennuyait. Un jour, il trouva un toboggan… Depuis ce jour, il joue tout le temps avec".

Théo Dereu

La Julie

"La Julie se promène avec des gens dans sa tête comme s’ils étaient en prison. A cause de ça, la Julie a mal à la tête, aux yeux, à la bouche. On la chatouille, elle éclate de rire et tous les gens sortent de sa tête".

Lou Vernier

"Il existait un géant, qui prit un jour un gros morceau de bois, il le tailla en carrés. Il mit de la colle au bout d’un rectangle de bois et le colla sur son carré, mais il s’y était mal pris et sa main resta collée. Après beaucoup d’essais pour décoller sa main, il dut se résigner à se couper la main. Deux jours après, sa main devint de bois, alors il peint le tout avec une main".

Julie Fasquelle

![Man Ray, Objet indestructible, 1923-1933 [1965], Assemblage, 22,7 × 10,7 × 11 cm. Paris, Galerie Eva Meyer © MAN RAY TRUST / ADAGP, Paris, 2013 © Marc Domage](/sites/mba/files/styles/crop_900_560/public/content/medias/images/2019-12/189_1000px.jpg?itok=Lh0WcNKn)