Bernar Venet dans le jardin du musée

21 septembre 2018 - 6 janvier 2019, en écho à l'exposition du MacDeux installations de Bernar Venet sont installées dans le jardin du musée en écho à la rétrospective présentée au MAC.

Bernar Venet, rétrospective 2019-1959

60 ans de création entre raison et intuition : la rétrospective la plus complète jamais réalisée

Le Musée d’art contemporain de Lyon présente sur 3 étages un ensemble inédit et exceptionnel de plus de 170 œuvres, des toutes dernières créations jusqu’aux premières performances, dessins, diagrammes, peintures, photographies, œuvres sonores, films et sculptures.

Antwan Horfee et Renée Lévi

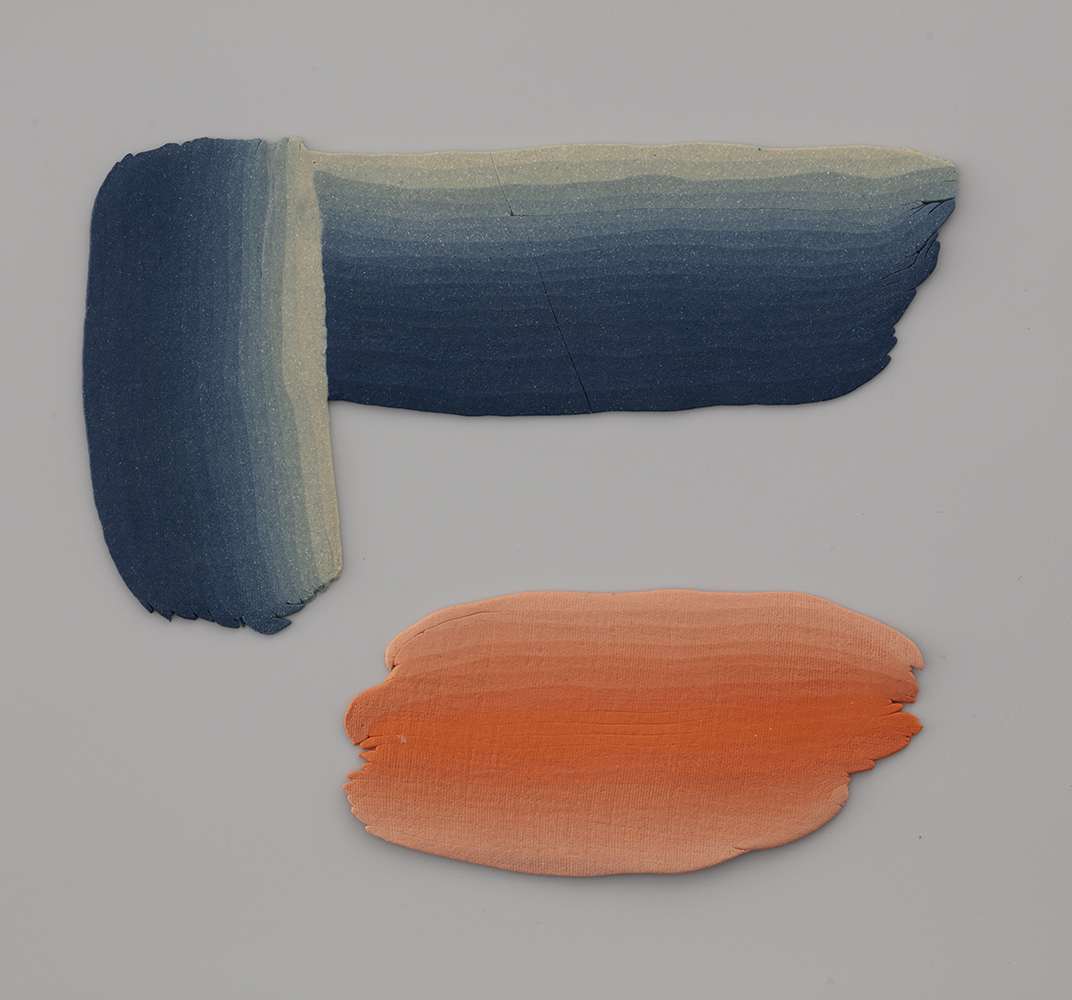

Exposition-dossier 18 septembre 2019 - 5 janvier 2020Pour la 15e édition de la Biennale d'art contemporain de Lyon, Antwan Horfee et Renée Lévi investissent le musée des Beaux-Arts de Lyon, élaborant un dialogue générationnel où la peinture devient paysage.

Antwan Horfee développe un travail d’atelier qui fait se rencontrer la peinture et le dessin, la figuration et l’abstraction, toujours à la recherche d’une défaillance du geste et du motif. Teintée de cultures populaires (du graffiti aux comics des années 1930 en passant par le tatouage), l’oeuvre d’Antwan Horfee s’est récemment mise en mouvement avec ses films en dessins animés : surgissent alors des chiens mutants, des champignons vitaminés, des animaux hallucinogènes, des perspectives vertigineuses, opaques et parfois coquines, sur fond d’explosions post-apocalyptiques.

Renée Lévi élabore d'immenses tableaux et peintures murales immersives où l’architecture devient peinture et les pigments transforment l’environnement. Avec ses immenses compositions abstraites (parfois faites de lettres ou de chiffres), la peinture frappe la toile (à coups de pinceaux) ou la sature (avec la pression des sprays), l’artiste se jouant de la peinture abstraite, de l’ornementation, du graffiti, de l’écriture. Alors le geste pictural ouvre de nouveaux horizons, entre mirage et obstacle.

Mis en relation, les tableaux de Renée Lévi et le film animé d’Antwan Horfee affirment alors que la peinture - toujours instable - n’est pas une matière innocente.

Antwan Horfee est né en 1983, il vit et travaille à Paris (France).

Renée Lévi est née en 1960 à Istanbul (Turquie), elle vit et travaille à Bâle (Suisse).

Commissariat

Hugo Vitrani, curateur au Palais de Tokyo

Bloc doré - Titre

Dossier de presse

Penser en formes et en couleurs

Exposition-dossier MAC-MBA 8 juin - 5 janvier 2020L’exposition « Penser en formes et en couleurs » marque le premier temps fort du rapprochement du musée des Beaux-Arts et du musée d’art contemporain de Lyon au sein du « pôle musée » annoncé en 2018. Conçu comme un dialogue à partir des fonds XXe et XXIe siècle des deux musées, ce parcours explore la résonance des deux collections et propose un aperçu des différentes recherches des artistes modernes et contemporains autour de la couleur.

Outil de composition libératoire, vecteur de sentiments ou de projections symboliques, paysage mental, monochrome et levier pour repartir à zéro, éblouissante…la couleur est versatile et les artistes exploitent toutes ses facettes, jouant avec les sens du visiteur et sa perception. La qualité vibratoire et lumineuse de la couleur, sa capacité à créer du mouvement sur une surface pourtant plane est cependant régulièrement mise à l’épreuve. Elle disparaît cependant au profit de réflexions autour du geste, du signe, du hasard ou encore de la lumière.

Cette exposition laisse délibérément libre-cours aux associations entre les œuvres s’émancipant ainsi du cadre chronologie. Elle est construite par thématiques et valorise les résonances entres les œuvres d’art moderne et la création plus contemporaine, créant un dialogue nourri de confrontations et de dissonances. Des liens sous-jacents naissent ainsi d’affrontements et de rencontres a priori impossibles.

À travers près de 120 peintures, sculptures, installations, dessins et objets, une soixantaine d’artistes emblématiques des deux collections seront présentés parmi lesquels Georges Adilon, Robert Delaunay, Jean Dubuffet, Jean Fautrier, Lucio Fontana, Hans Hartung, Fernand Léger, Christian Lhopital, François Morellet, Olivier Mosset ou Pierre Soulages.

Cette exposition fait également en partie écho à l’exposition La couleur seule, l’expérience du monochrome, organisée en 1988 par le musée d’art contemporain situé alors au sein du Palais Saint Pierre. Elle explorait la diversité extrême des propositions artistiques autour de la pratique du monochrome. Certaines œuvres prêtées avaient à cette occasion rejoint les collections du MAC et sont présentées aujourd’hui en regard avec les œuvres du fonds du musée des Beaux-Arts, offrant ainsi de nouvelles confrontations surprenantes ou évidentes. Il est également ici question de l’histoire parallèle de deux collections qui puisent dans une même histoire – le musée d’art contemporain est né au sein du Palais Saint-Pierre - et qui se sont développées grâce à des politiques d’acquisitions reflétant la création dans toute sa diversité.

Commissariat

Céline Le Bacon, chargée du cabinet des arts graphiques et des acquisitions XX e /XXI e siècles

Hervé Percebois, responsable de la collection, musée d’art contemporain de Lyon

Sylvie Ramond, directeur général du pôle des musées d’art de Lyon MBA MAC, directeur du musée des Beaux-Arts de Lyon

avec le concours des équipes du musée des Beaux-Arts et du musée d'art contemporain de Lyon

Bloc doré - Titre

Dossier de presse

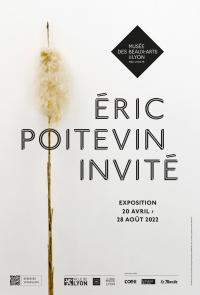

Invité par le musée à travailler à partir des œuvres de ses collections, l’artiste Éric Poitevin a eu carte blanche pour produire de nouvelles photographies en résonance avec les œuvres de son choix : Lucas Cranach, Odilon Redon, Frans Snyders, Francisco de Zurbarán...

L’artiste porte ainsi un nouveau regard sur certaines œuvres connues ou moins connues du public, en les faisant dialoguer avec son propre travail photographique. Éric Poitevin propose ainsi un parcours et un éclairage totalement inédit qui offre des perspectives aussi évidentes qu’inattendues sur son œuvre et sur les collections.

Né en 1961 à Longuyon (Meurthe-et-Moselle), Éric Poitevin est l’une des figures les plus importantes de la photographie contemporaine française. Diplômé de l’école d’art de Metz en 1985, l’une des seules formations qui proposait alors un cursus en photographie, Eric Poitevin a enseigné à l’Ecole supérieure des arts décoratifs de Strasbourg puis à l’Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts de Nancy. Depuis 2008, il est professeur à l’école des Beaux-Arts de Paris. Très attaché à sa région et ses paysages façonnés par les combats de la Première Guerre mondiale, Éric Poitevin vit et travaille à Mangiennes, dans le département de la Meuse.

Éric Poitevin a très tôt privilégié la prise de vue à la chambre photographique. Cette technique implique un matériel lourd et un temps de pause long. Au-delà de ces apparentes contraintes, ce procédé impose à l’artiste d’anticiper la construction de l’image tout en offrant un rapport particulier au temps et la possibilité de développer une véritable relation avec les sujets photographiés. Avec ses séries de portraits, de nus, de paysages ou d’animaux morts, Éric Poitevin semble au premier abord reprendre le fil de la tradition picturale, en réinterprétant les grands genres qui la composent. Cependant, ses mises en scènes qui tendent à l’épure intègrent de subtils écarts vis-à-vis des images rémanentes de l’histoire de l’art : l’artiste joue plutôt avec ces références et réfute toutes filiations trop directes ou littérales. Eric Poitevin renvoie en effet à une autre histoire, celle de la photographie.

Les photographies d’Éric Poitevin sont présentes dans de nombreuses collections publiques françaises et ont notamment été exposées au FRAC île de France, Le Plateau, en 2004 (Eric Poitevin) ; au musée de la Chasse et de la Nature en 2007 (Éric Poitevin. Cerf mort) ; à la Villa Médicis, à Rome – où il a été pensionnaire en 1989-1990- en 2012 (Éric Poitevin. Photographies) ; au FRAC Auvergne en 2015 (Eric Poitevin) ; au Domaine du Trianon à Versailles en 2019 (Visible, Invisible).

Cette exposition est présentée dans le cadre du Pôle des musées d'art de Lyon, qui réunit le musée des Beaux-Arts et le musée d'art contemporain.

Commissariat :

Sylvie Ramond, Directeur général du pôle des musées d’art MBA / MAC LYON, Directeur du musée des Beaux-Arts de Lyon, Conservateur en chef du Patrimoine

Céline le Bacon, Chargée du cabinet des arts graphiques et des acquisitions XXe/XXIe siècles

Billet donnant accès à l'exposition et aux collections permanentes

8€ / 4€ / Gratuit voir conditions

Exposition ouverte du mercredi au lundi de 10h à 18h, le vendredi de 10h30 à 18h00.

Fermée les mardis et jours fériés.

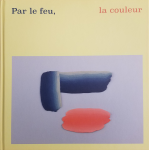

Par le feu, la couleur. Céramiques contemporaines

DERNIERS JOURS - Réservez en lignePour la première fois, le musée consacre une exposition-dossier à la céramique contemporaine. Des œuvres sculpturales des ateliers de La Borne des années 60 aux pièces organiques plus récentes, l’exposition propose un panorama évocateur de la création dans ce domaine, de la seconde moitié du XXe siècle à nos jours.

Des œuvres aux proportions généreuses de Jean et Jacqueline Lerat côtoient des céramiques de Joulia, Pontoreau, Virot, Dejonghe ou Champy. Autant d’artistes pionniers qui ont su maîtriser les contraintes liées au feu pour inventer des formes et des effets de surface inattendus et inscrire ainsi dans l’espace des volumes inédits. La surprise naît de la confrontation avec la création contemporaine, débordante de créativité et de couleurs.

Le musée révèle à cette occasion des céramiques récemment entrées dans les collections, suite à plusieurs donations.

En écho à l'exposition, retrouvez la présentation permanente de céramique contemporaine dans le Salon de la Norenchal, au premier étage du musée.

Entrée par les salles du Moyen Âge.

Billet donnant accès à l'exposition et aux collections permanentes

8€ / 4€ / Gratuit voir conditions

Passe vaccinal obligatoire pour visiter le musée En savoir + Infos COVID

Ouvert du mercredi au lundi de 10h à 18h, le vendredi de 10h30 à 18h00. Fermé le mardi et jours fériés.

Commissariat :

Salima Hellal, conservateur en chef, en charge des Objets d'art,

musée des Beaux-Arts de Lyon

Catalogue :

Salima Hellal

Éd. Snoeck 171 pages, 29€.

Auréolée n°3C, 2011 ; Bocal Cœur n°38.b, 2011 ; Pied aux étiquettes, 2010 ; Bocal votif aux clefs n°2.v, 2011 ; Bocal pied n°50.b, 2011 ; Bocal main n°49.b, 2011 ; Bouteille votive n°27.v, 2012 ; Porcelaine, fil de fer, or, fils, bocal en verre.

Don de Denise et Michel Meynet, 2019. Image © Lyon MBA - Photo Martial Couderette

Bloc doré - Titre

Dossier de presse

Exposition Comme un parfum d'aventure (au macLYON)

DÉCOUVREZ OU REVIVEZ L'EXPOSITION EN VIDÉOL’exposition Comme un parfum d’aventure est directement inspirée de l’expérience récente, collective et mondiale, de confinement imposé pour des raisons sanitaires et de manière quasi concomitante à une majorité de personnes sur la planète.

Elle explore plus particulièrement la question du déplacement, empêché ou imposé, volontaire ou suscité, individuel ou en groupe, et ses conséquences sur l’individu. Elle prend la forme d’une enquête à travers le temps en puisant dans les collections du musée des Beaux-Arts et du macLYON, tout en plaçant en regard des œuvres empruntées ou créées spécifiquement par des artistes résidant en France, voire dans une géographie proche du macLYON.

Exposition fermée actuellement

Plein tarif : 8€

Tarif réduit : 4€

Gratuit pour les moins de 18 ans

Voir le détail des tarifs

Du mercredi au dimanche

De 11h à 18h

au macLYON, Cité Internationale, 81 quai Charles de Gaulle, 69006 Lyon

2e et 3e étages

À travers leurs propres déplacements dans l’exposition et l’expérience des œuvres, les visiteurs seront amenés à s’interroger sur les liens entre idéologies politiques, systèmes économiques, changements climatiques et mouvements migratoires.

Cette nouvelle collaboration MBA / MAC s’inscrit dans le cadre du pôle des musées d’art de Lyon et dans une volonté de soutien actif à la scène artistique française.

Nicolas Poussin, La Fuite en Égypte, 1657

Exposition 15 février 2008 - 19 mai 2008Le musée de Lyon a organisé, pour l'arrivée du tableau dans ses collections, une exposition exceptionnelle La Fuite en Égypte de Nicolas Poussin (1594-1665), conçue autour de cette pièce majeure de la peinture du XVIIe siècle.

L'exposition a permis d'explorer différentes facettes de ce chef-d'œuvre de Poussin.

Dix tableaux de Nicolas Poussin, provenant des plus grands musées européens, ont été montrés en France pour la première fois depuis la grande rétrospective parisienne de 1994. Véritable décryptage du tableau, l'exposition a exploré La Fuite en Égypte selon différents points de vue, historique, iconographique, ou encore stylistique. Visitez le mini site internet pour mieux comprendre ce chef-d'œuvre.

Les analyses en laboratoire ont confirmé la très grande maîtrise technique de Nicolas Poussin à la fin de sa vie, qui nous livre dans ce tableau une composition d'une grande force plastique et d'un fort pouvoir émotionnel. Si l'artiste suit ici fidèlement le récit de l'Évangile selon saint Matthieu, qui relate la fuite de Marie et de Joseph en Egypte pour sauver le Christ enfant menacé par les soldats d'Hérode, il introduit également des éléments symboliques qui font de cette œuvre une méditation théologique et philosophique sur le salut de l'homme.

Le tableau de Nicolas Poussin a été acquis dans des circonstances exceptionnelles au bénéfice du musée des Beaux-Arts de Lyon. L'oeuvre, en mains privées, fut d'abord classée -Trésor national- par l'État en 2004, avant d'être acquise grâce au concours de plusieurs entreprises françaises, à la contribution de la Ville de Lyon, de la région Rhône-Alpes, et à l'engagement du musée du Louvre. Cette opération de mécénat est l'une des plus importantes réalisées en France.

Commissariat :

Isabelle Dubois, conservateur du département des peintures et sculptures anciennes du musée des Beaux-Arts de Lyon.

Cette exposition a été réalisée en partenariat avec le musée du Louvre.

Parcours dans l'exposition

Section 1 : Le thème de l'enfance du Christ

Du Massacre des Innocents à la Fuite en Égypte, traité par Poussin et ses contemporains en France et en Italie.

Section 2 : Présentation de tableaux peints par Nicolas Poussin à la même époque (1657)

Section 3 : Présentation du commanditaire de l'œuvre...

Le commanditaire de l'œuvre, le soyeux d'origine lyonnaise Jacques Sérisier et l'entourage de Poussin en 1657, date de la commande de l'œuvre.

Le milieu des amateurs de Poussin et les témoignages contemporains

Section 4 : Gravures d'après le tableau

Section 5 : Étude de la composition de l'œuvre...

Les sources d'inspiration de l'artiste, et la réception du tableau par la gravure.

Section 6 : Analyse technique du tableau

Analyse réalisée par le Centre de recherche et de restauration des musées de France (C2RMF).

La vie de Nicolas Poussin

Nicolas Poussin est né en 1594 en Normandie, près des Andelys.

Les premières années de sa formation de peintre sont mal connues. Il s'installe à Rome en 1624. Cassiano del Pozzo, secrétaire du cardinal Francesco Barberini (neveu du pape Urbain VIII), devient l'un de ses principaux mécènes. Vers 1627, Poussin répond à une commande du Vatican. Mais le tableau qu'il réalise est très mal reçu (Martyre de saint Erasme, musée du Vatican) .

Après cet échec, Poussin renonce aux grands formats et aux commandes prestigieuses et décide de se consacrer à des tableaux de taille moyenne. Il réalise alors des tableaux destinés à une petite clientèle d'amateurs fortunés, sur des sujets religieux, mythologiques ou allégoriques.

A Rome comme à Paris, sa notoriété grandit. Vers 1638, il est appelé par le roi de France. Peu enthousiaste, il finit par gagner la capitale française en décembre 1640. Il reçoit le brevet de Premier peintre du roi et la direction de tous les travaux royaux.

Mais en butte aux critiques, confronté à de grands chantiers alors qu'il excelle dans des formats plus modestes, Poussin prend le prétexte d'aller chercher sa femme et rentre définitivement à Rome en 1642. Il peindra désormais surtout pour des commanditaires français. Son style évolue vers une plus grande monumentalité des personnages.

Outre d'ambitieuses séries de sujets chrétiens, il aborde des thèmes qui révèlent une proximité intellectuelle avec la philosophie stoïcienne, doctrine antique rationaliste. Il meurt à Rome le 19 novembre 1665.

Comment travaillait Nicolas Poussin ?

Lorsqu'il prépare un projet de tableau, Poussin commence par mettre en place par des dessins successifs griffonnés à l'encre et au lavis la composition d'ensemble, les lumières et les valeurs.

Pour les tableaux les plus complexes, il confectionne une "boîte optique", maquette à l'intérieur de laquelle il dispose les personnages et les architectures modelées en cire, et étudie, par un dispositif de trous, le jeu lumineux et la place de chaque élément.

Une fois la composition clairement décidée, Poussin prépare son support en apposant une sous-couche, brune souvent, blanche parfois. Ensuite, il réalise directement le motif en peinture sans dessin préparatoire sur la toile.

Il peint lentement, et refuse les séductions d'un illusionnisme parfait, préférant l'harmonie de l'ensemble à la virtuosité des détails.

L'histoire du tableau

Poussin garde de son séjour à Paris, entre 1640 et 1642, des amis fidèles qui collectionnent ses œuvres, notamment Paul Fréart de Chantelou, Jean Pointel, et Jacques Sérisier. A son départ de Paris, Poussin désigne les deux derniers comme ses exécuteurs testamentaires.

Négociant en soie, installé à Paris rue Saint-Martin, Sérisier entretient avec Poussin une réelle amitié et lui rend visite à Rome en 1647. D'origine lyonnaise, il sert de relais au peintre pour faire transiter ses toiles à Lyon entre Rome et Paris.

C'est en 1657, comme le mentionne l'historien André Félibien, que Poussin réalise « pour le sieur de Cérisiers une Vierge qui fuit en Egypte ».

Poussin tenait Sérisier pour « un de ces hérétiques qui croient que le Poussin a quelque talent en la peinture qui n'est pas commun ». Et lorsqu'en 1665, le grand sculpteur italien Bernini se rend en France, Chantelou lui fait visiter la collection Sérisier, dans laquelle il mentionne dix toiles de Poussin (Le Paysage avec les cendres de Phocion de la Walker Art Gallery de Liverpool faisait notamment partie de cette collection). Mais cet ensemble fut dispersé après la mort de son propriétaire, peu après 1677, et La Fuite en Egypte, seulement connue par la gravure, tomba dans l'oubli jusqu'en 1986 !

Le thème de la fuite en Egypte

Que se passe-t-il dans ce tableau ?

L'histoire se passe quelque temps après la naissance de Jésus, en Judée. Elle est contée dans le Nouveau Testament, précisément dans l'Evangile selon saint Matthieu (2, 13-23).

La région est alors sous l'autorité d'Hérode, roi impopulaire et brutal. Des Sages (ou Mages) venus d'Orient lui ayant annoncé la naissance à Bethléem du « roi des Juifs », Hérode le fait chercher, et ordonne la mise à mort de tous les enfants de la ville âgés de moins de deux ans. Sous les yeux de leurs mères, les enfants sont tués par les soldats. Joseph, le père de Jésus, est averti en songe par un ange qu'il doit partir vers l'Égypte avec l'enfant et sa mère pour échapper au massacre.

D'après certains textes apocryphes (non reconnus par l'Eglise catholique et contestés au 17 e siècle), le parcours de la Sainte Famille est jalonné d'épisodes fabuleux, où l'Enfant au pouvoir surnaturel réalise des miracles, et est adoré par les anges et les habitants des pays traversés.

La sainte Famille reste sept ans en Égypte puis, avertie par l'ange de la mort d'Hérode, revient à Nazareth.

Le thème de la fuite en Égypte à travers l'histoire de l'art

Pendant tout le Moyen Age, les enlumineurs, les sculpteurs et les peintres représentent les différents épisodes de la vie du Christ, de sa conception miraculeuse à sa mort sur la Croix. Chaque épisode fait l'objet de très nombreuses représentations que l'on peut comparer, car selon les époques et les artistes, l'accent est mis sur tel ou tel aspect du thème.

Dans La Fuite en Egypte , Marie est souvent représentée assise en amazone sur l'âne que mène Joseph ou l'ange. Elle tient l'enfant sur ses genoux.

Parfois, la représentation de ce thème permet d'insister sur le caractère divin de Jésus. On évoque alors certains miracles légendaires provoqués par le passage de l'Enfant : il apprivoise les bêtes sauvages qui se mettent à son service et lui montrent le chemin ; pour nourrir sa mère, il ordonne à un palmier chargé de fruits de se courber et fait couler une source entre ses racines, etc.

Certaines œuvres montrent la sainte Famille accompagnée de serviteurs, ou d'autres personnages. Au 17e siècle, ces épisodes miraculeux tendent à disparaître, et Marie est parfois représentée cheminant à pied, comme dans le tableau de Poussin.

La médaille au temps de Nicolas Poussin

A l'occasion de la parution du catalogue des Médailles françaises des XVe, XVIe et XVIIe siècles, les 168 exemplaires conservés au médaillier du musée des BeauxArts de Lyon font l'objet d'une nouvelle présentation.

Au temps de Nicolas Poussin, la médaille est un status symbol, un signe extérieur de richesse, un luxe et donc une mode. Il faut le reconnaître, la médaille offre de nombreux avantages. Comparée à la peinture ou à la sculpture, elle est relativement peu chère. On peut de plus la fabriquer en plusieurs exemplaires. Quasiment éternelle par son métal, son format la rend facilement transportable.

A cette époque, deux artistes dominent la production nationale : Guillaume Dupré (1574-1647) et Jean Warin (1604-1672), tous deux graveurs officiels des rois Henri IV, Louis XIII et Louis XIV.

Au même moment, Claude Warin, frère de Jean, réalise les grands médaillons de bronze apposés sur les façades de l'Hôtel de Ville de Lyon. Ces derniers connaissent un tel succès que plus de trente Lyonnaises et Lyonnais lui commandent le leur. Sa réputation de médailleur dépasse les limites de la ville et de la région puisqu'il réalise une médaille pour Honoré II de Monaco.

Certaines de ces médailles françaises, présentées pour la première fois au public, sont de qualité exceptionnelle et se révèlent rares ou originales. Elles montrent la richesse du fonds conservé au Médaillier de Lyon, la deuxième collection numismatique de France après Paris.

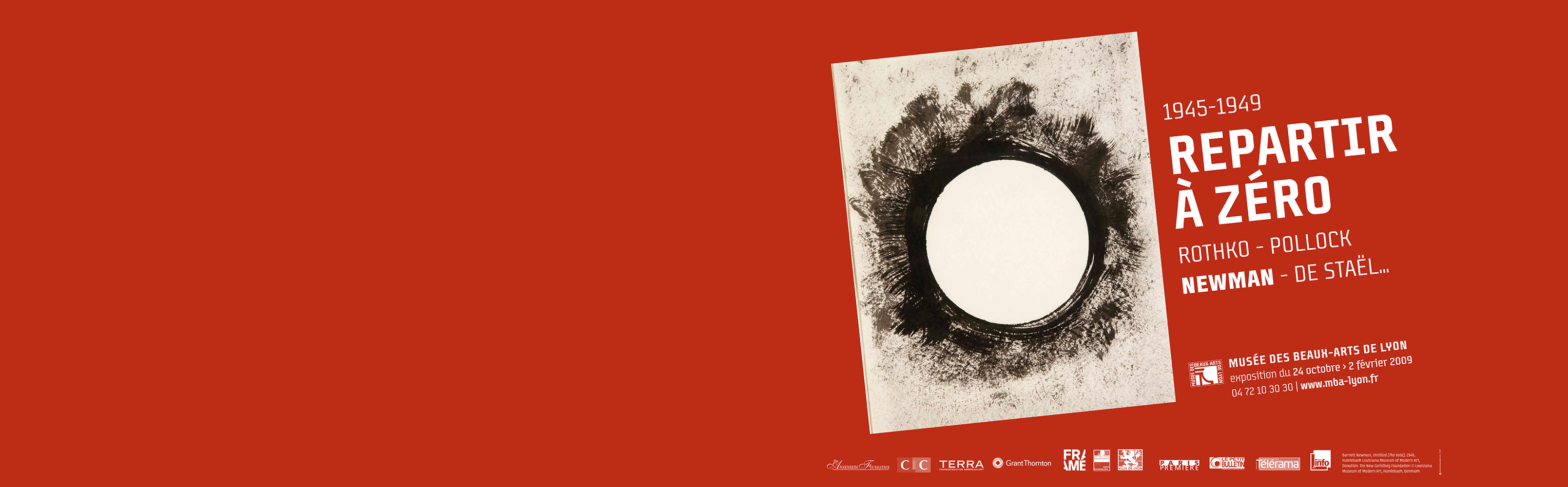

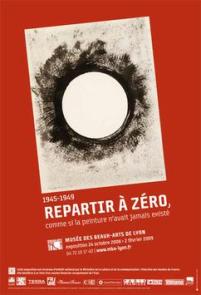

Repartir à zéro

comme si la peinture n'avait jamais existéCette grande exposition est consacrée à l'art de l'après seconde guerre mondiale, en Europe et en Amérique du nord. Nombre d'artistes choisissent de Repartir à zéro, de peindre comme si la peinture n'avait jamais existé, pour reprendre la formule du peintre américain Barnett Newman.

L'exposition propose d'explorer le foisonnement de la création à cette époque. Elle présente les œuvres de quelques personnalités reconnues : Jackson Pollock, Barnett Newman, Mark Rothko, Willem de Kooning, Jean Fautrier, Pierre Soulages, Germaine Richier... Mais elle donne aussi l'occasion de découvrir d'autres artistes moins célébrés aujourd'hui :

- d'Europe : Asger Jorn et le groupe CoBrA, Antoni Tapiès, Carl Buchheister, Lucio Fontana

- de

- du Canada : Jean-Paul Riopelle.

L'exposition montre parallèlement des ensembles monographiques exceptionnels.

Cette période est un moment décisif dans la carrière de quelques-uns des plus grands artistes du XXe siècle Pollock, Newman, Rothko, Soulages, Fontana qui créèrent alors certains de leurs chefs-d'œuvre. Beaucoup de ces chefs-d'œuvre sont rassemblés ici pour la première fois.

Commissariat :

Eric de Chassey, professeur à l'Université François- Rabelais de Tours, membre de l'Institut universitaire de France

Sylvie Ramond, conservateur en chef du patrimoine, directeur du Musée des Beaux- Arts.

Cette exposition est reconnue d'intérêt national par le Ministère de la culture et de la communication / Direction des musées de France. Elle bénéficie à ce titre d'un soutien financier exceptionnel de l'Etat.

Exposition ouverte du mercredi au lundi de 10h à 18h, le vendredi de 10h30 à 18h00.

Fermée les mardis et jours fériés.

Parcours dans l'exposition

1945

Le monde se réveille du long cauchemar de la seconde guerre mondiale, avec joie et désespoir. Joie d'une liberté retrouvée, désespoir de constater que le pire a eu lieu, et que l'humanité

a prouvé qu'elle était capable de se détruire elle-même, jusqu'à l'innommable

1949

Le monde occidental se sépare en deux camps, Est et Ouest, communiste et capitaliste. La guerre froide s'installe pour longtemps.

Entre 1945 et 1949 et pendant ces cinq années, la création artistique connaît en Europe et en Amérique du nord un étonnant foisonnement. Si quelques artistes déjà célèbres avant guerre poursuivent leurs recherches sans remise en cause fondamentale des modes d'expression, d'autres en revanche vont mettre ou remettre en chantier leur pratique, jusqu'à souhaiter réinventer l'art et l'acte même de peindre ou sculpter. Ce sont les œuvres de ces expérimentateurs que l'exposition Repartir à zéro réunit et confronte sans l'exposition.

Marqués par une commune volonté de trouver des réponses formelles à l'expérience partagée du traumatisme, ces artistes ont éprouvé la nécessité de faire table rase, brouillant les frontières entre abstraction et figuration. Longtemps, l'histoire de l'art n'a retenu qu'un tout petit nombre d'entre eux. L'exposition propose aujourd'hui de les redécouvrir en confrontant leurs recherches à celles de leurs contemporains un peu oubliés.

Puisant en eux-mêmes ou dans les cultures les plus lointaines les ressources pour de nouvelles aventures picturales, ces artistes ont mené des recherches qui révèlent une étonnante unité du monde occidental, de la côte ouest des États-Unis aux frontières orientales de l'Europe, en ce temps historique singulier.

Et s'il existe des décalages chronologiques, des inflexions locales ou individuelles, des aspirations politiques divergentes parfois, force est de constater que l'universalité du traumatisme a trouvé sa formulation à travers un vocabulaire plastique similaire.

0 / Expérimenter [pendant la guerre]

Pendant la guerre, certaines des figures les plus importantes de la scène artistique allemande se sont livrées à des expérimentations radicales. Willi Baumeister en particulier, et Franz Krause avec lui, ont élu cette solution pour déjouer la censure totalitaire. Interdits d'activité artistique par les Nazis, ils ont engagé à partir de 1941-1942 des recherches sur l'application de laque sur différents supports, dans le cadre d'un contrat de recherche pour une usine de peinture de Wuppertal.

Ces expérimentations singulières explorent de nouvelles formes d'abstraction. Elles semblent avoir anticipé la plupart des solutions plastiques qui seront choisies après la guerre, par eux-mêmes et d'autres artistes.

1 / Témoigner

Face aux horreurs de la guerre, à ce que l'on sait et ce que l'on ne sait pas, certains artistes s'efforcent de témoigner de ce qu'ils perçoivent des destructions et horreurs auxquelles ils assistent ou dont ils sont informés.

Pour eux, les expériences traumatiques ont rendu radicalement inadéquats les moyens de représentation traditionnels.

Dans un contexte historique où la photographie documentaire est omniprésente, ils évitent la représentation descriptive et cherchent d'autres moyens de montrer l'infigurable de ce qui est advenu, travaillant notamment au plus près de la matière brute, inventant de nouveaux outils.

Jean Fautrier et Olivier Debré en France, Władysław Strzemiński en Pologne, réagissent immédiatement aux atrocités perpétrées par les nazis, en particulier la destruction des juifs d'Europe, sans pour autant en avoir été eux-mêmes les victimes.

2 / Balbutier

Le constat que la civilisation rationnelle occidentale et la foi dans le progrès sont à l'origine des désastres de la guerre conduit de nombreux artistes à se tourner vers des modèles dits « primitifs ». Sur les ruines du surréalisme (mouvement fondé par le poète André Breton en 1924), l'art tente d'explorer les zones les plus profondes de l'esprit humain. Il interroge également le corps et les relations entre l'intérieur et l'extérieur de l'organisme, le macrocosme et le microcosme.

Qu'ils soient à Paris, à New York, à Barcelone ou ailleurs, certains artistes montrent un intérêt marqué pour l'art préhistorique, océanien ou amérindien, pour le graffiti urbain ou l'art des malades mentaux et des enfants. Ces expressions artistiques ouvrent à de nouveaux possibles. Peintres ou sculpteurs tentent de retrouver une naïveté première, se laissant surprendre par ce qui survient dans le processus de création lui-même : leurs œuvres ne cherchent pas à délivrer une parole cohérente et abolissent les distinctions entre la figuration et l'abstraction.

"L'art est toujours l'expression d'une révolte et d'une lutte. L'homme de progrès et l'art de progrès sont identifiés à cette lutte, intellectuellement et anthropologiquement. C'est notre histoire comme artistes. C'est l'histoire de l'homme comme primate." David Smith, 1947

3 / Explorer

Depuis la fin des années 1930, tandis que la guerre d'Espagne divise l'Europe et que montent les fascismes, des peintres américains reprennent des sujets mythologiques issus de différentes traditions, seuls à même, selon eux, de rendre compte de l'époque dans laquelle ils vivent.

Au lendemain de la guerre, certains abandonnent progressivement la figuration qui leur semble prisonnière de la narration et de l'anecdote, affirmant que c'est la seule façon de traiter des sujets « tragiques et intemporels ».

Ayant quitté la ville de New York pour la campagne en novembre 1945, Jackson Pollock se laisse envahir par les sensations de la nature où il se plonge sans distance, avant de limiter ses moyens à des coulures colorées. Explorant la surface de la toile posée au sol, il rend compte de ce moment instable où la création se donne comme telle - entre ordre et chaos. Sa peinture propose-t-elle encore des images ? Ou bien est-elle d'abord la trace d'un geste subjectif auquel le spectateur est invité à s'identifier ?

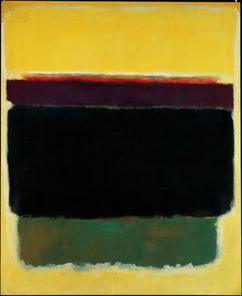

Dans les tableaux de Mark Rothko subsistent longtemps des morceaux de figures baignés dans une couleur liquide. À partir de 1948-1949, ses compositions se restreignent à la superposition de rectangles de couleur. Elles absorbent dans leur profondeur lumineuse les corps qui s'y confrontent avec l'intention de communier avec les forces primordiales.

"Un tableau doit être une révélation, la résolution inattendue et sans précédent d'un besoin éternellement familier." Mark Rothko, 1947

4 / Tracer

En Europe aussi bien qu'en Amérique, la volonté de faire de chaque œuvre une aventure nouvelle conduit les artistes à créer des tableaux ou des sculptures sans en présupposer ni la signification ni la composition.

Se présentant comme la trace de l'action et du geste, les œuvres sont alors valorisées dans la mesure où elles peuvent être lues comme l'expression directe du corps de l'artiste.

Hans Hartung

Hans Hartung, artiste allemand résidant à Paris apparaît dès 1945 comme l'un des héros de cette abstraction gestuelle qu'on appellera volontiers « lyrique », avec ses compositions où des signes vigoureux s'équilibrent dynamiquement.

Le film d'Alain Resnais de 1947, donne l'illusion de voir l'artiste en pleine création spontanée. Pourtant, on sait aujourd'hui qu'il s'agit en grande partie d'une simulation et que la plupart des tableaux de Hartung ont été réalisés à partir de l'agrandissement de petites esquisses, vieilles parfois de plusieurs années. Les recherches au pastel sur papier constituent une étape intermédiaire dans ce processus. Serait-ce le moment où l'équilibre entre l'improvisé et le construit est le plus juste ?

Antonio Saura

Après des années d'adolescence marquées par la maladie, Antonio Saura s'engage dans une recherche artistique à partir de 1947.

En hommage à l'artiste catalan Joan Miró qu'il admire, il réalise une série qu'il nomme les Constellations (Constelaciones) , travaillant sans idées préconçues, laissant la main et l'outil tracer. Sur des fonds colorés, des formes et des signes qui semblent empruntés à des cultures lointaines ou ancestrales rythment l'espace, conduisant le regard à s'immerger dans un univers onirique et stellaire. Au caractère apparemment enfantin s'oppose la trace d'une certaine agressivité qui se manifeste par les griffures répétées.

La notion d'automatisme a été créée dans les années 1920 pour désigner des démarches artistiques reposant sur des associations d'images. À partir de 1944, le procédé ressurgit, mais d'une façon plus strictement plastique. Des peintres et des sculpteurs laissent couler leurs matériaux en lacis spontanés, assemblent des fragments de lignes avec leur crayon ou leur fer à souder.

Les œuvres nées de ces actions présentent de nombreux points communs formels, mais les intentions et les significations peuvent en être très différentes.

Pour certains, il s'agit de matérialiser la subjectivité du créateur et de la communiquer directement au spectateur. Pour d'autres, ce qui prime est l'exploration de l'acte de peindre et de toutes ses composantes : le support, les choix techniques, etc. L'?uvre se fait elle-même, sans que l'artiste lui donne des significations a priori.

Le sens politique que l'on attribue alors à cette méthode est également divergent. Chez les artistes tchèques ou polonais par exemple, elle est considérée comme une exploration matérialiste, qui prépare l'installation de la société communiste. Chez les artistes américains, elle est au contraire le moyen d'insister sur la valeur en soi de la découverte individuelle.

Refus global. Cela seul a permis et permettra des œuvres, sœurs de la bombe atomique, qui appellent les cataclysmes, déchaînent les paniques, commandent les révoltes, et préfigurent à la fois, par delà toutes les valeurs reconnues, l'avènement prochain d'une civilisation nouvelle. Manifeste des Automatistes québécois, 1948

5/ Saturer

En marge de leurs travaux documentaires, de nombreux photographes créent également des images qui s'apparentent aux recherches de la peinture abstraite.

Qu'elles prennent des objets pour point de départ (en les rendant parfois méconnaissables par l'usage du gros plan ou du flou) ou qu'elles soient réalisées sans appareil, en faisant subir au négatif des manipulations parfois violentes, les images réalisées évoquent souvent des paysages ou des phénomènes naturels.

Très tôt, le travail de ces photographes a été associé à celui des peintres : lors de la grande exposition d'art moderne de Cracovie de 1948 par exemple ou à l'occasion de la publication de revues dirigées par les artistes eux-mêmes (comme celles émanant des groupes Ra ou CoBrA en Europe, ou la revue Tiger 's Eye aux États-Unis).

En savoir + sur Asger Jorn

6 / Remplir / Vider

Pour nombre d'artistes, il est nécessaire d'effacer le trop plein d'images que les générations précédentes leur ont laissé. L'un des moyens d'élaborer une peinture sans surcharge de références est alors de remplir la surface de formes et de couleurs, en évitant une composition prédéterminée, et en suggérant que les jeux des matières et matériaux sont analogues aux forces vitales à l'œuvre dans le monde. À cette fin, les peintres recourent à la répétition, à la superposition de formes, à l'application de taches ou de champs de couleurs, couvrant le support dans sa totalité.

Si cette opération de remplissage peut parfois prendre un tour négatif voire destructeur, elle peut également s'interpréter comme une dissolution de la surface qui permet de la reconstruire à nouveau, dans un processus continu, comme si chaque toile représentait la genèse d'un monde nouveau.

"Ce qu'il faut faire, c'est de toujours être en train de commencer à peindre, de ne jamais finir de peindre." Arshile Gorky, 1948

Sans titre, Montrouge, dit « Le cheval majeur », 1945 ?

©ADAGP, Paris, 2020. Image © Lyon MBA - Photo Alain Basset

Bram Van Velde

À partir de 1946, Bram Van Velde, qui vivait jusque-là dans une solitude presque complète, commence à bénéficier d'expositions personnelles, à Paris puis à New York. Après une longue période expressionniste, il amorce un processus de dé-figuration. Les allusions au monde visible disparaissent de ses toiles. Le cerne et la surface, le trait et la plage colorée ne sont plus nettement séparés. Ils se confondent désormais dans une imbrication de formes simples. Aucune ouverture sur le fond ni suggestion de profondeur ne peuvent être relevées. Comme le suggère alors son ami l'écrivain Samuel Beckett, « Bram van Velde peint l'étendue » et « puisque avant de pouvoir voir l'étendue, à plus forte raison la représenter, il faut l'immobiliser, (il) se détourne de l'étendue naturelle, celle qui tourne comme une toupie sous le fouet du soleil ».

"Je ne fais pas de la peinture. Je tâche de rendre visible les phénomènes de notre époque ; ils sont nombreux, et je perds souvent la trace." Bram Van Velde, 1948

En savoir plus sur Le Cheval majeur de Bram van Velde

Soulages / Fontana / Newman

Parmi les expériences plastiques de l'après-guerre, les solutions minimales sont rares. Au même moment, mais en toute indépendance, trois artistes créent des œuvres qui présentent une surface monochrome, comme un vide ou une tabula rasa , que n'interrompt qu'un seul événement, éventuellement répété.

À Paris, Pierre Soulages trace au brou de noix ou au goudron, sur papier ou sur verre, des traits épais qui ne font rien d'autre dans un premier temps qu'occuper une surface. Comme il le dit dans un texte de 1948, la forme y est disponible pour que « viennent se faire et se défaire les sens qu'on lui prête ».

À Milan, Lucio Fontana abandonne en 1949 les céramiques baroques qui ont fait sa réputation. Il attaque la toile ou le papier par une succession de crevaisons, ouvrant ainsi la surface à l'espace qui se trouve devant et derrière elle.

À New York, tandis qu'il évoque en peinture les épisodes bibliques de la Genèse, Barnett Newman entreprend en 1946 une série de dessins où l'encre noire fait surgir la surface blanche du papier, comme une présence active en même temps qu'un vide vertigineux. Il s'agit pour lui, littéralement, de « repartir à zéro ».

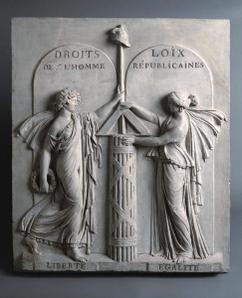

D'origine lyonnaise, Juliette Récamier (1777-1849) reçut dans son salon toutes les personnalités importantes de son temps, la première moitié du XIXe siècle.

L'exposition propose d'explorer ce personnage à travers son rapport aux arts. Juliette Récamier fut en effet tour à tour : modèle , commanditaire , collectionneuse et initiatrice d'un nouveau goût.

Les différentes sections de l'exposition permettront de :

- rassembler une importante sélection de ses portraits tout au long de sa vie ;

- découvrir les cercles artistiques et littéraires gravitant autour de Juliette Récamier ;

- Confronter les œuvres et objets provenant de ses collections ;

- Comprendre son usage des arts pour servir son image ;

- Poser la question de l'influence de Juliette Récamier sur les arts de son temps et de sa postérité auprès des artistes.

Commissariat :

Stéphane Paccoud, conservateur du patrimoine, chargé des collections de peintures et de sculptures du XIXe siècle,

assisté de :

Gérard Bruyère, bibliothécaire, musée des Beaux-Arts de Lyon,

Jehanne Lazaj, conservateur du patrimoine, ministère de la culture.

Cette exposition est reconnue d'intérêt national par le ministère de

"Bonjour, je m'appelle Juliette Récamier."

J'habite dans un appartement à l'Abbaye-aux-Bois, un couvent au cœur de Paris. Je vis seule, mais ma nièce Amélie vient souvent me voir avec ses trois enfants. Ce soir, nous sommes le 3 décembre 1848. C'est mon anniversaire, mes amis sont venus fêter mes 71 ans. Aujourd'hui, je suis une vieille dame qui perd la vue ; mais quand j'étais Juliette, jeune et élégante, tout Paris me célébrait comme une des plus belles femmes qui soient.

J'ai eu une longue vie, et j'ai vu la France traverser tant d'aventures et de drames ! Une révolution, un Empire, des années de guerre, deux Républiques . Quelle époque, mon Dieu, on ne sait jamais ce qui va se passer ; encore cette année, nous avons vu une nouvelle révolte et un nouveau régime.

Mon enfance, de Lyon à Paris

Je suis née à Lyon, le 3 décembre 1777. J'ai grandi dans le quartier des Terreaux, à côté de l'abbaye des Dames de St Pierre. Mon prénom est Julie, mais je me ferai plus tard appeler Juliette. Mon père, Jean Bernard, est notaire. J'ai neuf ans quand il est appelé à travailler pour le Ministre des Finances : mes parents partent vivre à Paris.

Moi, je reste à Lyon, on m'a mis en pension au couvent de la Déserte, au bas des pentes de la Croix-Rousse. J'y apprends les bonnes manières, la musique, la danse, toute l'éducation qu'une jeune fille doit avoir pour être un bon parti.

Enfin, je rejoins ma famille à Paris ! J'ai presque onze ans. Je découvre la capitale, mais en arrivant je trouve mon père inquiet : il sait que les finances du pays vont très mal. Le Roi et la reine ont perdu l'amour du peuple, il n'y a plus d'argent et les gens ont faim.

Une jeune fille sous la Révolution

On publie la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, qui enseigne que tous les hommes naissent libres et égaux. Je comprends mal ce qui se passe, mais je sens que nous vivons une époque exceptionnelle où plus rien ne sera comme avant. Tout cela est d'abord très exaltant, mais au fil des mois les tensions montent. J'entends dire que le roi n'a pas accepté la situation, qu'il a tenté de s'enfuir, qu'il est maintenant emprisonné. Le 17 janvier 1793, il est condamné à mort. La reine le sera aussi quelques mois plus tard.

Mon père est soupçonné d'être un partisan du roi. Tout le monde a peur, les royalistes sont arrêtés et guillotinés. Mes parents décident de me marier. J'ai 15 ans et demi, et on me fiance à Jacques Récamier, un banquier de 42 ans, un des meilleurs amis de mes parents. Lui aussi a peur d'être arrêté. Nous nous marions à Lyon en avril 1793 et repartons vivre à Paris. Nous avons de la chance : quelques semaines plus tard, Lyon se révolte contre le gouvernement révolutionnaire, et est assiégée par l'armée de

A Paris, la situation est aussi tendue. Pendant les années de la Terreur, mon mari me tient le plus loin possible de la société parisienne. Mais dès que

Mes années mondaines : ma maison

Les affaires de Jacques vont incroyablement bien, et nous faisons maintenant partie des plus grandes fortunes du pays. Mon mari sera même nommé à la direction de

Dans ma chambre, un grand voile de soie entoure mon lit, comme un trône. J'ai même une salle de bains avec - quel luxe ! une baignoire !

Mon jardin est aussi un lieu important ; j'aime m'y promener avec mes amis et j'y fais cultiver les plus belles fleurs.

Ma maison devient le lieu le plus à la mode de Paris : tout le monde veut la voir et y être invité.

Je suis "la beauté à la mode"

On me dit une des plus belles femmes d'Europe je fais très attention à mon apparence et j'adore la mode. Je ne m'habille qu'en blanc, et change de robe plusieurs fois par jour. Je lance de nouvelles tenues : dès qu'on me voit à une soirée, on m'imite.

Nous menons une vie de fêtes, où toute la haute société défile et vient m'admirer. J'adore la danse, je vais à tous les bals et j'en organise chez moi : je suis toujours la première arrivée et la dernière partie.

Je suis une célébrité : il arrive que les gens m'arrêtent dans la rue, se pressent autour de moi. Des gens venus de tous les pays d'Europe demandent à me rencontrer. Même les familles royales entendent parler de moi.

A

Les hommes me font la cour : même Lucien Bonaparte est amoureux de moi. Lucien, c'est le frère de ce Napoléon Bonaparte dont tout le monde parle, et qui après ses exploits militaires est en train de faire une belle carrière politique : voilà qu'on a encore changé de gouvernement, et sous le Consulat c'est justement Napoléon Bonaparte qui fait partie des trois consuls qui dirigent

Cette robe a été faite à partir de coton venu d'Inde : à l'époque c'était un produit de luxe.

Mes portraits

Je suis une des femmes les plus représentées de l'époque, on trouve autant d'images de moi que des princesses d'Europe.

Depuis ma jeunesse, les peintres ont fait mon portrait : soit à ma demande, soit sur celle de mon mari ou de ma famille, ou même simplement de gens qui m'admirent, qui veulent conserver mon image chez eux.

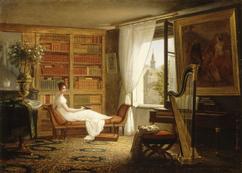

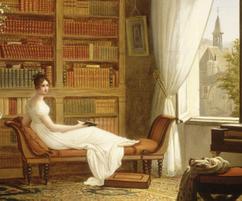

Par exemple, j'ai commandé mon portrait aux peintres les plus célèbres de l'époque, comme Jacques-Louis David, qui fera plusieurs portraits de Napoléon ! Il m'avait représentée dans une robe blanche à drapé, comme une statue romaine, allongée sur un divan qu'on appelle aujourd'hui grâce à moi un Récamier ! Mais je n'ai pas aimé le tableau, je l'ai trouvé triste et sévère, et David ne l'a pas terminé. Je préfère de beaucoup le portrait de François Gérard, où je suis assise et je me penche vers le spectateur en lui souriant. Je me trouve beaucoup plus séduisante !

Il y a quelques années seulement, en 1839, est apparue une invention incroyable : la photographie ! mais auparavant, la seule façon de pouvoir conserver l'image des gens qu'on aime était de commander un portrait à un peintre ou un sculpteur.

Il vient chez vous ou vous allez dans son atelier ; vous choisissez ensemble une tenue, une pose, un décor. Les grands portraits où l'on apparaît entièrement, de la tête aux pieds, coûtent très cher, mais on peut aussi avoir juste son buste peint ou sculpté, et même avoir son portrait en miniature, sur des médaillons de quelques centimètres. J'offre ces tout petits portraits à mes amis, à ma famille, aux gens qui m'aiment : ils le gardent sur eux, dans leur poche ou une bourse, ou le portent au cou, et le sortent pour me regarder quand ils pensent à moi. C'est très romantique !

Exil en Italie

La France a maintenant un Empereur : Napoléon a été sacré le 2 décembre 1804. Avec lui,

L'Empereur ne m'aime pas. D'abord je suis l'amie de plusieurs personnes qui osent le critiquer, ensuite je reçois beaucoup d'étrangers, de pays parfois en guerre avec

Mon amie Madame de Staël écrit des livres que l'Empereur n'apprécie pas : elle a été exilée et a dû partir vivre en Suisse. Je vais souvent la rejoindre là-bas, même si cela déplait à Napoléon.

Quand les affaires de mon mari commencent à aller mal, l'Empereur refuse de nous aider. La banque fait faillite, et nous devons réduire nos dépenses. Nous vendons notre belle maison. Quelques années plus tard, nous nous séparerons même pour vivre : j'irai loger seule à l'Abbaye-au-Bois, et mon mari habitera avec des amis.

Je cesse d'organiser des fêtes, et je m'intéresse de plus en plus à l'art, à la littérature, à la philosophie.

L'Empereur ne me pardonne pas mon amitié avec Madame de Staël. Il m'exile à mon tour : en 1813, je dois quitter Paris. Je vais passer quelques mois à Lyon, puis je pars en Italie.

A Rome, je visite le Colisée, les sites antiques Je vais aussi visiter Naples, où je suis invitée par la reine Caroline, la sœur de Napoléon, qui est devenue reine de Naples depuis que la France a conquis l'Italie.

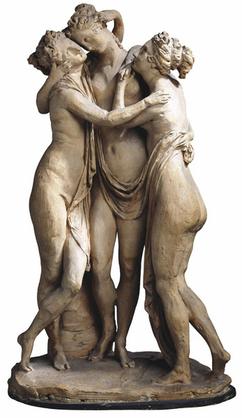

Je rencontre à Rome le sculpteur le plus célèbre de l'époque : Antonio Canova. Nous devenons amis, je lui achète des sculptures et il fait mon portrait.

Il m'offre un des modèles en terre qu'il a faites pour une sculpture, les Trois Grâces !

Cela fait plus de deux ans que je suis partie de chez moi. Mais à Rome, j'apprends que Napoléon a été vaincu par les grands pays européens. Il est fait prisonnier. Je peux enfin rentrer à Paris ! Je suis si heureuse !

J'ai reçu une très bonne éducation. J'aime participer aux discussions politiques, scientifiques, littéraires.

Je tiens un salon : un jour par semaine, je reçois des artistes, des écrivains, des savants, des poètes. Nous discutons des problèmes de société, de politique, des dernières découvertes de la science.

Mon ami Lamartine vient lire ses poèmes. Mon ami Ampère vient parler de ses recherches sur l'électricité.

J'invite des chanteurs d'opéra, des musiciens, des danseurs, des comédiens à venir se produire devant mes invités.

J'ai rencontré un écrivain, François-René de Chateaubriand. Notre histoire d'amour va durer vingt ans.

René écrit plusieurs livres et pièces de théâtre. Dans son livre le plus célèbre, Mémoires d'outre-tombe, il raconte sa vie dans cette époque pleine d'aventures. Il vient en lire des extraits dans mon salon.

J'aime la musique, je joue du piano, de la harpe, je chante. J'ai appris le dessin avec un peintre célèbre.

J'achète des tableaux et des sculptures. Je deviens une mécène, c'est-à-dire quelqu'un qui aime l'art et aide les jeunes artistes : je les fais connaître, je leur commande des œuvres. Je me constitue une belle collection d'art, au fil des ans : les portraits de mes amis, des sculptures d'artistes célèbres, comme Persée et Andromède.

Le prince de Prusse m'offre une peinture faite sur un livre qu'avait écrite mon amie Madame de Staël : Corinne ou l'Italie. C'est un tableau que j'adore : je le garde dans ma chambre, caché comme un trésor derrière des rideaux que je n'ouvre que pour ceux qui le méritent !

Mes dernières années

Les années ont passé. Mon mari est mort depuis vingt ans. Ma nièce Amélie, que j'ai élevée comme ma fille, s'est mariée. Je suis restée à l'Abbaye-aux-Bois ; de ma fenêtre je vois les arbres, les religieuses et les pensionnaires qui traversent le jardin. Beaucoup de mes amis ont disparu ; j'essaye de faire connaître leurs livres, d'entretenir leur mémoire. J'ai fait de mon salon un musée de l'amitié : j'ai leurs portraits autour de moi qui me parlent d'eux. Quant à moi, je suis fatiguée et je commence à perdre la vue. Mon bonheur, c'est quand Amélie vient me voir avec ses trois enfants. Je leur raconte ma vie, et tous les grands personnages que j'ai côtoyés : des princes et princesses de toute l'Europe. Du temps où j'étais une des plus belles femmes du monde .

Parcours dans l'exposition

Elle rencontra aux divers rangs de la société les personnages plus ou moins célèbres engagés sur la scène du monde ; tous lui ont rendu un culte ; sa beauté mêle son existence idéale aux faits matériels de notre histoire ; lumière sereine éclairant un tableau d'orage.

François René de Chateaubriand, Mémoires d'outre-tombe

1/ Les visages de Juliette

Dans les dernières années du XVIIIe siècle, Juliette Récamier est une reine de la mode qui reçoit la haute société dans son luxueux hôtel particulier de la rue du Mont-Blanc. Écrivains et artistes qui fréquentent son salon contribuent largement à cette renommée en transmettant une représentation de la belle Lyonnaise alliant grâce et délicatesse.

Au temps de sa jeunesse, elle sollicite les portraitistes les plus célèbres : les peintres David et Gérard, ou le sculpteur lyonnais Chinard. Quelques années plus tard, elle inspire également le grand artiste néo-classique Canova. La confrontation de ces différentes représentations permet de mesurer l'apport de chacun d'eux et les diverses approches d'un personnage aux multiples facettes.

Rarement satisfaite de ses portraits, Juliette Récamier se fait pourtant représenter, souvent idéalisée, tout au long de sa vie. Sa volonté de maîtriser son image est sensible dans les rapports qu'elle entretient avec ses portraitistes ainsi que dans la diffusion de ses plus fameux portraits par le dessin, la gravure ou les moulages. Si certaines œuvres sont transmises à des proches en gage d'amitié ou d'affection, d'autres sont d'emblée accessibles à un public beaucoup plus large.

Une beauté à la mode

Le sculpteur lyonnais Joseph Chinard est un des portraitistes les plus célèbres de la fin du XVIIIe siècle et du début du 19e siècle. Il rencontre probablement les époux Récamier lors d'un de ses premiers séjours à Paris, au milieu des années 1790 et réside chez eux lors de son passage dans la capitale en 1801. Il sculpte plusieurs portraits de Juliette Récamier en buste, à mi-corps ou en médaillon. Si l'artiste travaille d'abord face à son modèle à une première réalisation en terre, il la décline ensuite avec des variantes, d'abord en plâtre, puis en marbre.

Les conditions précises d'exécution de ces œuvres ne sont pas connues, mais nous savons cependant que Juliette appréciait ces portraits. Malgré les variations d'une œuvre à l'autre, elle est montrée par Chinard comme une jeune femme sensuelle, mais pleine de retenue. Ses coiffures complexes incarnent l'élégance de la mode de son époque. La blancheur des marbres et la pose de « Vénus pudique » donnent un caractère gracieux et intemporel à ces représentations dont le succès se mesure à la prolifération des copies et moulages qui ont été réalisés au fil des décennies.

Un tableau inachevé

Au sommet de sa gloire et de sa fortune, Juliette Récamier commande en 1800 son portrait à Jacques Louis David qui est alors l'artiste le plus célèbre de son temps.

Le peintre souhaite faire de ce projet une œuvre de grande ampleur. Fidèle à l'esprit néo-classique qui caractérise son style, il conçoit une œuvre rigoureuse et épurée, nourrie de références à l'antiquité par la pose et le mobilier choisis.

Malgré les longues séances de travail et l'implication du maître, le tableau restera pourtant inachevé. Soucieuse de contrôler sa représentation, Juliette aurait-elle fait preuve de trop d'exigences ? David lui-même semble ne pas avoir été satisfait de sa réalisation.

L'œuvre restera dans l'atelier du peintre où elle influencera ses jeunes élèves comme Jean Auguste Dominique Ingres.

Acquise dès 1826 par le neveu de Juliette, quelques mois après la mort de David, elle est revendue peu après au musée du Louvre : Juliette entrait ainsi de son vivant dans les collections nationales.

Une tête idéale

Exilée de Paris par Napoléon, Juliette Récamier rencontre Antonio Canova lors d'un séjour à Rome en avril 1813. Une amitié étroite se noue très rapidement entre la belle Française et le plus célèbre des sculpteurs européens de sa génération.

Quelques mois plus tard, alors que Madame Récamier est de nouveau de passage à Rome, Canova lui présente deux bustes d'elle, dont un voilé, réalisés de mémoire. Très épurés, ces portraits s'inscrivent dans une recherche esthétique plus large menée par l'artiste depuis 1811 : il réalise une série de têtes idéales inspirées d'héroïnes de la tradition classique comme la muse Clio.

Particulièrement déroutée par son image très idéalisée, Juliette ne se reconnaît pas. Piqué au vif, l'artiste italien transforme l'identité du portrait voilé en évocation de Béatrice, la muse du poète italien Dante Alighieri, en lui ajoutant une couronne d'olivier.

Vénus alanguie

David n'ayant pu terminer le portrait de Juliette Récamier qu'il avait débuté, la jeune femme choisit de solliciter son élève François Gérard pour lui confier cette commande. La renommée du jeune peintre est alors grandissante et il s'impose comme l'un des tous meilleurs portraitistes de son temps, sollicité par la haute société européenne et les cercles du pouvoir.

La réalisation du tableau s'étale sur plusieurs années, préparée par différentes études qui montrent les recherches de l'artiste pour parvenir à sa composition finale. Juliette apparaît lascive, à demi-assise, invitant de son regard le spectateur, devant un décor de colonnade imaginaire. Cette image aussitôt célèbre est l'une des rares à avoir trouvé grâce aux yeux du modèle, qui fit réaliser plusieurs copies peintes ou dessinées d'après le tableau. Il devint une image « officielle » du personnage, diffusée par la gravure.

2/ L'entrée dans le monde

Pour les milieux de la nouvelle bourgeoisie, la période du Directoire (1795 à 1799) est marquée par un esprit de fêtes et de divertissement. Après les années sombres de la Terreur, la société se jette dans les plaisirs, autant pour oublier les heures sanglantes, que par hostilité envers l'éthique puritaine des révolutionnaires.

Les femmes, en particulier, jouent un rôle majeur dans ce renouveau de la vie mondaine : émancipées, privilégiant une mode extravagante et affichant une vie parfois dissolue, elles sont moquées sous le qualificatif de « merveilleuses ».

L'entrée de Juliette Récamier sur la scène publique s'inscrit dans ce contexte de liberté. Poussée par sa mère, elle reprend le salon que celle-ci animait et dans lequel se réunissent des hommes de lettres, les Lyonnais de passage à Paris, et autres gens du monde. Très vite, elle l'ouvre à d'autres milieux, n'hésitant pas à recevoir en même

temps les républicains, les aristocrates royalistes revenant d'exil, les jeunes généraux couverts de gloire et la nouvelle élite bonapartiste.

3/ Une icône de mode

Dès ses premières apparitions publiques, sous le Directoire, Juliette use des codes vestimentaires de son époque pour maîtriser son image et devenir un véritable modèle d'élégance adulé et copié. Elle choisit les éléments de toilette les plus en vogue, en popularise certains, et se créé un personnage à la fois universel et particulier.

Malgré les changements constants de la mode, Juliette reste fidèle à elle-même : elle porte tout au long de sa vie des robes blanches simples souvent faites de coton et réchauffées de châles cachemires. Elle s'enroule aussi dans des voiles de mousseline et se pare presque uniquement de perles. Elle apparait ainsi, telle un ange ou une éternelle jeune fille. Affichant un décolleté souvent profond, elle joue parallèlement de la transparence des tissus pour créer la suggestion érotique.

Icône de mode du Directoire au Premier Empire, Juliette Récamier est ensuite reconnue par et pour son style devenu intemporel, juste équilibre de délicatesse, d'ambivalence et de raffinement simple. Par cette permanence, elle est résolument moderne.

Voir la vidéo Juliette Récamier et la mode.

4/ Les cercles de Juliette

La sociabilité et l'amitié sont au centre de la vie de Juliette Récamier. Durant plus d'un demi-siècle, elle sait rassembler autour d'elle les plus brillants esprits de son temps. Bien que les deux banqueroutes de son mari en 1805 et 1819 la privent de la majeure partie de ses moyens financiers, elle continue à recevoir avec autant de succès ses nombreux fidèles.

Son salon abandonne peu à peu son caractère mondain pour prendre de plus en plus nettement une orientation littéraire, sous l'impulsion de ses amis écrivains Madame de Staël, puis François René de Chateaubriand. Toutes les opinions politiques et toutes les origines s'y côtoient. Il faut à la maîtresse de maison déployer tous ses talents face au nombre toujours croissant de salons voyant le jour parmi la bonne société parisienne. Juliette sait développer plus qu'aucune autre de ses rivales son art de la séduction pour s'attacher ses hôtes. Des lectures, des concerts, des récitals sont organisés, qui sont autant d'occasions d'attirer de nouveaux venus. Grâce à cette exceptionnelle attractivité, alliée à une véritable renommée européenne, le salon de Juliette Récamier devient un exemple que suivront les femmes des générations suivantes.

Voir la vidéo Le cercle de Juliette Récamier.

Les artistes

« Le plaisir vrai que lui faisaient éprouver les beautés de l'art ou de la poésie, l'admiration naïve qu'elle exprimait dans un langage délicat, étaient une sorte d'encens qu'artistes, poètes ou littérateurs aimaient fort à respirer », rapporte Amélie Lenormant au sujet de sa tante.

Juliette éprouve beaucoup de plaisir à fréquenter les artistes et à visiter leurs ateliers. Elle noue en particulier des liens étroits d'amitié avec plusieurs d'entre eux et marque un intérêt pour les arts en général.

Le peintre François Gérard, les sculpteurs Joseph Chinard, Clémence Sophie de Sermézy ou Antonio Canova comptent parmi ses fidèles, mais elle n'oublie pas de témoigner aussi son admiration envers les acteurs Talma et Rachel, ou la chanteuse Pauline Viardot, qui se produisent dans son salon.

Le cercle proche et les Lyonnais

Juliette tient à garder auprès d'elle ses plus proches amis qui forment une cour de fidèles. Logés à proximité géographique de son domicile, ils composent une sorte de phalanstère, partageant en communauté quotidien et voyages. Le philosophe Pierre Simon Ballanche et l'écrivain Jean Jacques Ampère sont à la fois ses chevaliers servants et ses secrétaires particuliers. Ils partagent une même origine lyonnaise, qui constitue une introduction sûre auprès d'elle. Malgré son départ précoce de sa ville natale, Juliette n'en montre pas moins toute sa vie un attachement marqué envers celle-ci. Elle se fait un devoir d'accueillir chez elle ses compatriotes de passage à Paris ; son hôtel particulier constitue le point de ralliement de la communauté lyonnaise, autour des politiciens et hommes de lettres Camille Jordan et Joseph Marie de Gérando.

Auprès de Madame de Staël

Juliette Récamier fait en 1798 la connaissance de Germaine de Staël. La femme de lettres tient alors l'un des salons intellectuels les plus brillants de Paris et affirme ses engagements politiques de plus en plus marqués à l'encontre du pouvoir de Bonaparte en voie d'évolution vers une dérive autoritaire.

Une amitié profonde naît entre les deux femmes, non exempte de quelques nuages liés au tempérament volontiers excessif de l'écrivain.

Exilée par Bonaparte en 1803, Madame de Staël se réfugie dans son château de Coppet, au bord du lac Léman, où elle réunit une société brillante et cosmopolite. En 1807, Juliette lui rend visite et côtoie l'effervescence intellectuelle du lieu où se croisent l'écrivain Benjamin Constant, l'historien Prosper de Barante, l'homme de lettres August Wilhelm Schlegel et le théoricien de l'économie Jean de Sismondi.

Le soutien fidèle qu'elle affiche malgré les circonstances envers son amie proscrite vaudra à Juliette les foudres de Napoléon et un ordre d'exil à quarante lieues de Paris en 1811.

5/ Décors et collection

Au temps de la puissance financière des Récamier, les arts sont mis à contribution par le couple pour conforter sa position sociale.

L'acquisition en 1798 d'un hôtel particulier situé rue du Mont-Blanc, dans le quartier à la mode de la Chaussée d'Antin à Paris, leur offre l'opportunité d'en faire un laboratoire du goût nouveau.

A travers ses choix d'aménagements intérieurs et les œuvres d'art qu'elle acquiert, Juliette exprime une préférence marquée pour un néo-classicisme raffiné et gracieux, librement inspiré de l'Antiquité.

Dans tout Paris, le goût de la maîtresse des lieux, à la pointe de la mode, est rapidement salué. Ce souci de Juliette d'évoluer et de recevoir dans un intérieur raffiné demeurera une constante au fil de ses habitations successives, et ce jusqu'à sa retraite à l'Abbaye-aux-Bois

L'hôtel de la rue du Mont-Blanc : les années fastes

Les Récamier confient la décoration de leur hôtel à un jeune architecte : Louis-Martin Berthault. Probablement aidé de Charles Percier, déjà réputé, le jeune homme imagine un décor harmonieux conçu comme un ensemble : boiseries, tentures, meubles exécutés par l'ébéniste Jacob, se répondent ou s'opposent par de subtils jeux de matériaux, de couleurs et de miroirs. Les pièces de réception jouent un rôle clé dans la demeure.

Comme cela se pratiquait alors, Juliette accueille également dans sa chambre à coucher, désireuse d'y faire admirer son goût pour les dernières tendances. Reproduits et diffusés, les aménagements que l'architecte Berthault fait réaliser pour l'hôtel Récamier sont vite connus et célébrés. Comme l'écrivait la duchesse d'Abrantès, la chambre à coucher a « servi de modèle à tout ce qu'on a fait en ce genre » et le mobilier de Juliette Récamier provoqua en effet une telle admiration qu'il fut rapidement imité.

Voir la vidéo L'influence de Juliette Récamier sur les arts.

Amateur et mécène

Les œuvres d'art qui peuplent le quotidien de Juliette Récamier sont souvent des témoignages d'affection ou d'admiration. Ainsi, l'amitié qui l'unit à Antonio Canova s'incarne dans l'esquisse en terre cuite des Trois Grâces modelée et offerte par le maître italien. Elle sollicite François Gérard pour rendre hommage à Madame de Staël. De même, c'est pour son ami intime, François René de Chateaubriand, qu'elle commande un relief sur le thème de son roman Les Martyrs au sculpteur Pietro Tenerani.

Une même unité de goût néo-classique s'exprime à travers cet ensemble d'œuvres réunies au fil du temps par Juliette. Leurs thématiques littéraires laissent cependant entrevoir un pré-romantisme naissant par l'expression des sentiments, de la mélancolie et de l'ailleurs.

De mauvaises affaires provoquent en 1819 une seconde faillite de Jacques Rose Récamier. Contrainte par cette situation financière difficile, Juliette choisit alors de s'installer dans le couvent de l'Abbaye-aux-Bois situé rue de Sèvres à Paris, dont les religieuses louent une partie à des dames seules de la haute société.

Elle occupe d'abord un petit appartement de deux pièces au troisième étage, avant de déménager pour un autre plus vaste au premier en 1829, où elle peut disposer ses œuvres d'art comme elle le souhaite. Elle continue à recevoir et son salon devient l'un des plus importants en Europe dans le domaine de la littérature.

Présidé par Chateaubriand, à qui Juliette dévoue alors son existence, il est fréquenté par de jeunes écrivains comme Lamartine, Sainte-Beuve, Balzac, et contribue à leur reconnaissance.

Corinne au cap Misène

Juliette Récamier et Auguste de Prusse commandent en 1819 à François Gérard un tableau représentant un épisode du roman de Madame de Staël Corinne ou l'Italie. Publiée en 1807, l'œuvre raconte l'idylle malheureuse entre une poétesse inspirée et célèbre, et Lord Oswald Nelvil, personnage mélancolique.

Gérard réalise une peinture de très grand format aux accents lyriques. S'il lui a été proposé de représenter Corinne sous les traits de Madame de Staël, l'artiste n'a pas souhaité se conformer à cette contrainte et a donné au personnage une apparence idéale.

Offert par Auguste de Prusse à Juliette, l'œuvre devient, dans l'appartement de l'Abbaye-aux-Bois, le témoignage du culte voué par la maîtresse des lieux à son amie défunte en 1817. Toile de fond de toutes les réceptions qui s'y déroulent, cette peinture connaît une célébrité immédiate et donne naissance à de nombreuses répliques, copies ou estampes qui vont populariser cette image.

6/ Derniers visages et postérité d'un mythe

Âgée d'une cinquantaine d'année, Juliette ne renonce pas aux portraits, mais une certaine idéalisation de son visage est souvent perceptible dans ses représentations. Lorsqu'elle décède du choléra à soixante-douze ans, l'auteur de son dernier portrait, Achille Devéria, dessine des traits apaisés et épurés.

Plusieurs hommes de lettres qui l'ont côtoyée et aimée ont eux aussi contribué à faire de Juliette une icône. Si les biographies écrites par Benjamin Constant et Pierre Simon Ballanche sont restées confidentielles, elles ont cependant nourri le livre que Chateaubriand lui consacre, dans les Mémoires d'outre-tombe, publiés à partir de 1849. Écouter un extrait des Mémoires d'Outre-Tombe (1'20'').

Cependant, plus que les témoignages fascinés de tous les personnages de talent qu'elle a rassemblés autour d'elle, la mémoire collective retient la prolifération d'une image qui a investi l'espace public. Son style gracieux reconnaissable entre tous s'est imposé au détriment de la connaissance d'une personnalité sensible et complexe. Certains portraits sont devenus mythiques et l'un des plus célèbres, celui de David, est réinterprété par le surréaliste René Magritte, près d'un siècle après la mort du modèle.